怀念吴孙权老师

手指按在键盘上,眼前却浮现出一幅画卷。在川东的长江岸边,江水滚滚东去。沙滩上,一个中年人,握着一根树枝,在细细的黄沙上画着怀素的狂草。这,就是1994年的吴孙权老师。今天,当我在记忆中重新展开这幅画卷的时候,吴老师已经离我们远去。这个景像,我是记得的。这个景像,虽然没有定格在照片里,却永不能从我的脑海中抹去了。

十六年前,我只身到千里外的厦门读大学。念初中的时候学过几天楷书,在应试教育的威摄下,后来连毛笔也不拿了。读了大学,闲工夫多,课余时间就又拾起笔来写写字,先是练圣教序,后来又练张玄墓志。高年级同学说,我们系的吴孙权老师字写得好,是厦门有名的书法家,何不去请教请教?我没去。一是自己随便写写,纯属消遣,似乎还没有正二八经拜师的必要。二是与吴老师从未谋面,现在又没有他的课,不好意思登门求教。

一晃到了二年级,吴老师开考古技术课,我终于见到了吴老师。久闻大名,见了面,倒也不觉惊奇。中年人,个不高,很谦和,闽南口音的普通话,吐字清晰,不紧不慢,绝对能听懂。考古技术课主要教绘图、照相和测量。说实话,三门技术里大家最不喜欢绘图。那时绘图不像现在有计算机辅助程序(AUTOCAD),完全靠细致和耐心。三把尺子,架起纵横坐标,画一件器物取的点越多就越准确,一点也不能凭想像为之。遇到造型复杂的器物就惨了。吴老师教了绘图基本方法后,开始布置作业。每个同学领一件器物,都是考古学里常见的器型。我看到一只绘着古代仕女的花瓶很可爱,就挑了那只瓶。我本以为那个美女是装饰,只要画下器物外型就可以了。谁知画好后,吴老师说不行,那个美女你也得照原样画下来。我大呼,不至于吧。吴老师却不紧不慢地说,你在发掘中遇到这个瓶,上面的人像你也不能省掉吧。吴老师语气平和,却透出一种不容抗拒的力量。在同学们的玩笑声中,我硬着头皮把那个美女画了下来。虽然没学过工笔画,但是一笔一笔画完了,自己看着倒也蛮像回事,很有几分得意。在以后的考古发掘中,我每次都能圆满地完成绘图任务,还能帮其他同学的忙,不能不说是和吴老师的严格要求分不开的。由于三年级全学年都要在野外实习,所以二年级的课程安排得特别紧,写字的时间也少了,自然谈不上向吴老师请教书法。

三年级上学期在江西挖了几个月商代遗址,下学期响应三峡工程建设的号召,到四川参加抢救性发掘。时间紧,人手少,班上十九名同学分三组,我这一组就由吴老师带队,在万县瓦屋村发掘椅城遗址。本来我以为吴老师带队可以轻松一点,毕竟吴老师性子慢,脾气又温和,但是工作起来,可一点也偷不了懒,最苦的差事就是画等高线,跟在吴老师后面拖着小平板仪爬上爬下,还要扯着几十米长的皮尺标注距离,一天下来精疲力尽,这可比画花瓶上的美女难多了。可是吴老师不觉得累,忙完这样忙那样,非得在当天把各种记录整理得清清楚楚。他说现在人在田野都理不清材料,等回去以后就更不清楚了。自己都弄不明白,将来利用这些材料的人就更难了。十几年过去了,回头看看,我明白了,吴老师的不累是装出来的。那时候吴老师四十五六岁,正是一个人精力走下坡的时候,怎么可能比得上我们学生精力充沛呢。四川的山地可真够受罪的,我们住的村子在半山腰,长年没水没电,天一黑就上床睡觉,天一亮就起床挑水。家家烧柴火,喝的开水里都飘出烟火气。厕所是和猪圈在一起的,或者更直白地说,猪圈就是厕所。如厕的时候,猪翘着嘴巴在你背后呼哧呼哧的,真怕它的口水滴在背上。吴老师却好像非常习惯,从来听不到他有一句怨言。相反,他一早起来帮房东挑水,烧火,劲头十足。傍晚,我们师生从山上跑两里路到长江边上洗脸。吴老师高兴的时候就用树枝在沙滩上写字,这让我想起古人说的如锥画沙。孔子赞美颜回说,人不堪其忧,回也不改其乐。在吴老师的身上我们看不到忧,只体会到一种随遇而安的乐。

实习完回校,就开始忙着复习考研究生。考古专业找工作不容易,有的同学抱怨说,考古考古,误人前途。我原本就没打算找工作,所以情绪倒也不悲观。现在回想起来,那时找工作压力远没现在大。我的这位担心被考古误了前途的同学也已成了公司老总,去北美、上欧洲就像搭便车。其他同学毕业后基本上干了本行,都非常出色,这和当时学校里有吴老师这样一批认真严格的师长是大有关系的。现在的家长和学生都对进大学所学的专业非常重视,宁愿读一般学校的热门专业,也不愿读名校的冷门专业,好像入学的专业决定了终身。毕业十年后再回头看,完全不是这么回事。从来只有不好的学生,没有不好的专业。可是明白这个道理的人真的是太少了。

四年级吴老师又开设古文字学课。那时候我只顾全力以赴考研,哪有心思再上专业课。其他老师都知道我在一二年级成绩出色,因此也就马马虎虎放我过关。我想吴老师多半也会这样吧,所以期末考试根本就没复习,再加上平时逃课,考试成绩不能通过既在意料之外又在意料之中。我自以为我跟吴老师曾经有过这样一段在野外同甘共苦的交情,再加上考研复习这样情有可谅的原因,上吴老师家求个情吧,请他高抬贵手,别叫我补考了,多没面子啊。这也是我第一次上吴老师家,记得是在老校门后面的国光楼,晚上天黑,找到还真不容易。我跟吴老师说算了吧。吴老师说我知道你求上进,忙考研,可也不能这么马虎啊。正好考完研,回家好好复习,再考一次吧。我说我家住得远,好容易放了假,还得提前回校。吴老师还是不紧不慢地说,没事,考试时间你定吧。我实在没辙了,心里虽然很不高兴,可是看着吴老师不疾不徐的样子,也只能怏怏回去。但是我心里对吴老师是很有意见的,觉得他太不通情达理了。

毕业离校前,挨个去老师家道别。到了吴老师家,聊了一会。研究生录取后,心情平和了。吴老师也很高兴,说你是很有前途的,好好努力。我又顺便请教了一点写字的方法。我记得书桌上方悬着一盏白炽灯,吴老师示范拿笔的姿势给我看,又带我到里间看他写的作品。

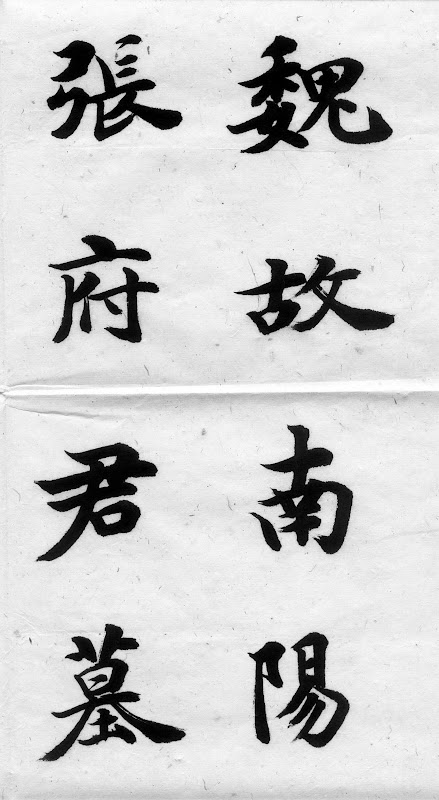

毕业后,换了所大学,继续读研究生,头一年又是野外发掘。在野外很孤独,就给吴老师写了封信,请教张玄墓志的临习方法,我当时是不是把自己的习作寄给吴老师,现在想不起来了。但是我知道我特别后悔没有在读大学的时候多向老师请教,这个后悔到现在就永远无法弥补了。在野外,没收到吴老师的回信,有点失望。也许毕业了,吴老师也没空一一和那么多学生联系吧。学期结束,我对考古学也失去了往日浓厚的兴趣,转而改学古文字学,这是当时更换专业的唯一选择。可这门专业正是我大学里唯一一门没有通过的课程啊。难道冥冥之中真有天意在?研一下学期回到学校,收到陕西同窗寄来的信,信里居然夹着吴老师临的张玄墓志。这给了我意外惊喜。同窗在信里说,吴老师知道野外实习居无定所,怕我收不到信,就请他转寄来了。我一时感动莫名,心想吴老师想得太周到了。还是老师好。吴老师临的张玄墓志笔力敦厚含蓄,毫无霸气。曾经有一位高年级师兄跟我说,你仔细看过吴老师的眼睛没有?清澈。一点杂念也没有,真是超凡脱俗啊。古人说,字如其人。吴老师临的张黑女墓志,笔力坚定而又温和,一如他的为人。我再一次体会到,一个谦和无争的人,常常也是一个意志坚定的人。又过了一段时间,大概是1997年下半年吧,我给吴老师寄了一点小礼物,是一盒文房四宝。没过多久,吴老师回了一封信,信是用毛笔写的,非常客气,称我为贤棣,说文房四宝收悉,甚感。寄上旧临米芾一帖,以表谢意,并请赐教。吴老师还是那样谦和。看着吴老师临得微妙微肖的米芾帖,我突然想,吴老师真是有心人啊,他还记得我曾向他请教过临习米字的事,当时他说米字是好的,可是功力不深的人会临出毛病,得小心才是。这次他寄给我自己的临本,分明是无言的示范啊。

时间真快,又毕业了。此后,工作,结婚,育女,再读书。像陀螺一样忙得没有止尽。写字的时间越来越少,不但没进步,反倒退步了。和昔日师友、同窗联系的次数也越来越少了。越是少联系,越是容易疏远。到了年底,单位发下一打贺卡,按顺序填上名字。前几年还是母校的师友、同窗名字居多。我记得吴老师回寄我的贺卡上写着新千年快乐,他的落款地址已经改为厦大海滨了,吴老师迁新居了,真为他高兴。再后来,邮寄贺卡的名单上师友的名字越来越少。再后来,干脆连贺卡也懒得写了,有电子邮件的一律改写电邮,贺卡只寄给不会用电脑的老先生了。而到了近两年,事情越来越多,俗务缠身,为生计奔波,居然连给吴老师的贺卡也没寄了,真是惭愧。我记得前几年在网上还无意中搜索到吴老师的个人主页,当时挺高兴,想吴老师这样近似于老夫子式的人物也会用现代网络技术了,以后可以用电子邮件联系了。可惜这个主页的地址没收藏,现在估计也被删掉了。

今年年初,陪女儿一起练字。临了几遍智永千字文,自我感觉还不坏。就想贴到中国书法网论坛上吧,让行家评评也好。中午上的贴子,晚上回家打开网站,无意中看到一条标题“吴孙权的楚篆书风”,不由得眼睛一亮,久违了,这不是我们敬爱的吴老师吗?点开一看,赫然看到吴老师已经逝世的噩耗,我简直不敢相信自己的眼睛。怎么可能?立刻在谷歌里搜索吴老师的名字,在天涯博客里看到悼念吴老师的文字。赶紧又到网上同学录里,有几个同学已经知道消息了,写了沉痛悼念的话。我静下心来,不由得悲从中来。这让人太不能接受了。在四川的时候跟在吴老师后面,吴老师的身体是那么好。他的眼睛那么清澈,为人那么雍容,怎么可能这么快就离开我们呢。给厦门的师姐打了半小时电话,她告诉了我一些详情,心情简直坏到了极点。我请师姐代我向师母致哀。过年的时候,师姐打来电话,说师母听说我学习古文字学,非常欣慰,请她转告我,等我有机会去去厦门,到老师家看看,需要什么书,尽管拿去用。唉,这样的老师,这样的师母,还能说什么呢。我只能暗自惭愧,自己读书治学的时间越来越少了,有负老师和师母的厚望啊。

我曾经跟同窗说,我得写点什么,来寄托我的哀思。吴老师是超凡脱俗的平凡人,我只能用枯涩的文字记录下我和吴老师交往的点滴琐事,以此纪念吴老师,纪念曾经逝去的岁月。陆机在《叹逝赋》里写道,寻平生于响像,览前物而怀之。我总想,以我这样的年纪,离不惑之年还早,尚不至于写怀念师友的文章吧。这两天,又临了一遍张玄墓志。对照吴老师的遗墨,不胜唏嘘。前物尚存,响像已逝。重返母校的时候,再也没有机会向吴老师当面请益了。

没有评论:

发表评论