2007年11月9日星期五

2007年6月9日星期六

龟的联想

我一直认为龟是很温顺的小动物,除了鹰嘴龟外,大概是不会咬人的,和鳖有本质上的不同。我的巴西龟(red ear sliders)养了九年了,今天晚上居然被这家伙咬了一口。喂食的时候,我一只手放在盆边上,另一只手去拿虾,突然觉得扶着盆边的大拇指一痛,本能地往后一缩。赶紧看看,还好没咬破,只是皮肤有点红。看来这家伙留情面了,没使劲咬,因为我能明显地感觉到龟自己也知道咬错对象了,不然他不会这么快松口的。

这只龟是认得我的。龟的家就安在冰箱旁边的盆里。每天喂食的任务由我负责。家里三个人,女儿和妻子开冰箱,龟动也不动,因为龟知道这两人开冰箱与他无关,特别是女儿,像只老鼠,一天要开十几次冰箱找吃的,龟已经习惯了。我开冰箱的时候,龟非常激动,爬个不停,一直到虾子吃进嘴才能老实下来。如果他在盆外面,会追着我跑,甚至爬到脚边来讨食。龟的灵性与日俱增。

龟进家门比女儿还早一年,因此女儿小的时候,只要哭闹,就抱她来看龟龟,女儿很快就不吵了。不过女儿一天大似一天,也一天比一天骄傲。她常说,我的个子比乌龟高,我比他大。这时候我总是笑她,你以后比妈妈高,是不是你也比妈妈大?

龟安静的时候,给人的感觉是无欲无求,静到极致,我想这是龟长寿的原因。龟不是贪婪的动物,只要吃饱,决不贪食,这和金鱼不同。龟的养生之道很值得学习。龟和恐龙是同一时代的物种,庞大无比、威风一时的恐龙早已灭绝,只剩下化石可供瞻养,而只能退缩自保、与世无争的龟却幸存到现在,这不能不让人相信老子的话:“柔弱胜刚强”,“夫唯不争,故天下莫能与之争”。

2007年6月4日星期一

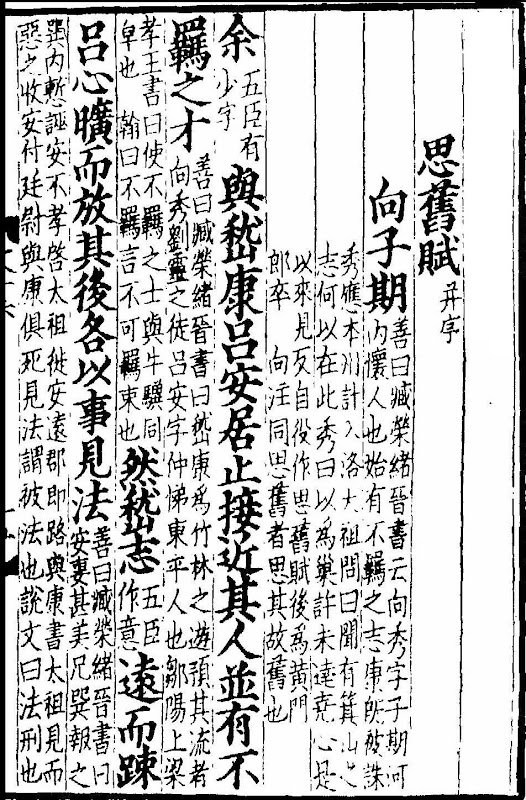

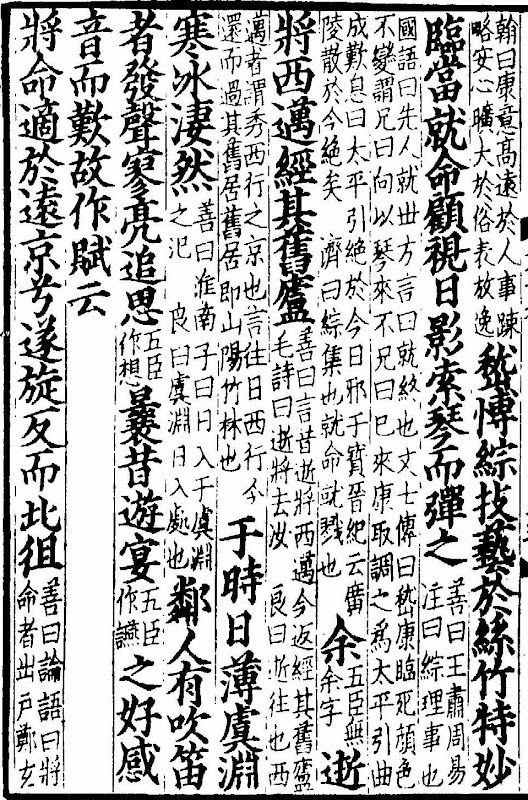

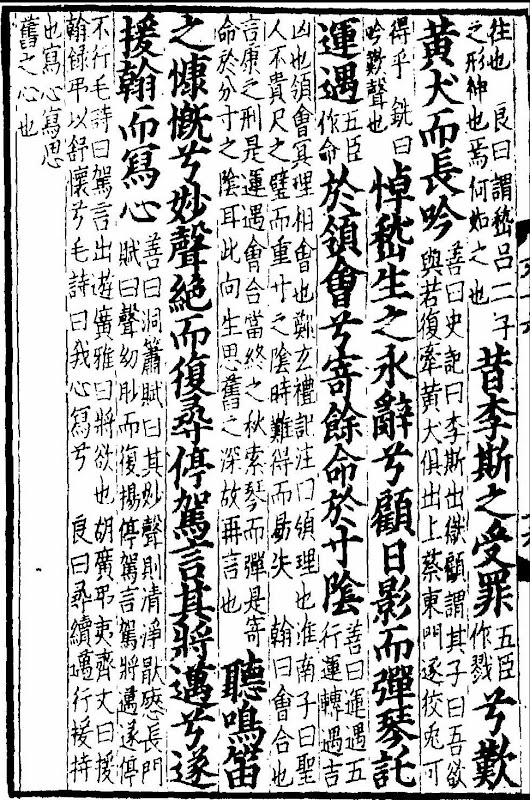

向子期思舊賦并序

余與嵇康呂安居止接近,其人並有不羈之才。然嵇志遠而踈,呂心曠而放,其後各以事見法。嵇博綜技藝,於絲竹特妙。臨當就命,顧視日影,索琴而彈之。余逝將西邁,經其舊廬。于時日薄虞淵,寒冰凄然!鄰人有吹笛者,發聲寥亮。追思曩昔遊宴之好,感音而歎,故作賦云:

將命適於遠京兮,遂旋反而北徂。

濟黃河以汎舟兮,經山陽之舊居。

瞻曠野之蕭條兮,息余駕乎城隅。

踐二子之遺跡兮,歷窮巷之空廬。

歎黍離之愍周兮,悲麥秀於殷墟。

惟古昔以懷今兮,心徘徊以躊躇。

棟宇存而弗毀兮,形神逝其焉如。

昔李斯之受罪兮,歎黃犬而長吟。

悼嵇生之永辭兮,顧日影而彈琴。

託運遇於領會兮,寄餘命於寸陰。

聽鳴笛之慷慨兮,妙聲絕而復尋。

停駕言其將邁兮,遂援翰而寫心。

2007年6月1日星期五

《三国志》的叙事、评议与抒情

汉末大乱,群雄纷争,三国鼎立,终归于晋,这是一个种种幻想急遽破灭的时代,也是一个英杰辈出充满希望的时代。站在西晋初期思想家、历史学家的高度述评这个时代的重要人物和重大事件,表达劝世警世之意,抒发褒善贬恶之情,是当时史家竞相追求的目标。在这样的背景下,陈寿撰成了轰动一时并彪炳千秋的正史《三国志》。此书由《魏书》三十卷、《蜀书》十五卷、《吴书》二十卷组成,魏、蜀、吴三书互相补充,六十五卷互相映衬;陈寿的叙事、评议与抒情互相关联、互相渗透,使全书各卷构成了既独立又统一的有机整体。《三国志》一出世,就被读者推许为“有益风化”的“实录”,它不但使早先问世的王沈《魏书》、韦昭《吴书》等等黯然失色,连当时正在撰写新《魏书》的著名史家夏侯湛也深感惭愧而自毁其稿。

然而时过境迁,在西晋以后的读者眼中,《三国志》叙事、评议与抒情一体化的特点已逐渐隐而不显,于是对陈寿及其《三国志》见仁见智的解说便随之而生,这当然是社会环境的差异日益增大、历史文化的隔膜日益加深的结果。如今,当我们试图跟陈寿及《三国志》中的人物作近距离对话的时候,不能不对《三国志》的写作特点给予特别的关注。

(一)

《晋书•陈寿传》告诉我们,《三国志》流布后,“时人称其善叙事,有良史之才”。对陈寿来说,所谓“善叙事”的最突出之点,就是在必须避讳无法直书的情况下,通过史料的剪裁和布局揭示历史的真相。下面试以三国的国号为例。

三国的国号,本来叫“魏”、“汉”、“吴”。其中,刘备在西蜀缔造的国家国号为“汉”,又自称“季汉”。这是因为季汉政府把刘邦开创的西汉称为“前汉”,把刘秀开创的“东汉”称为“中汉”。但是,要想揭示这一简单的事实,在“魏晋正统论”盛行的西晋之初是一件难事,而此事对陈寿来说更是难上加难。如所周知,汉国是陈寿的故国,魏、晋朝廷一向把它说成是非法的僭伪之国,并称之为“蜀”或“西蜀”。面对这种敏感的政治问题,身为季汉亡国之馀的陈寿,在记述故国史实时顾忌特多是可想而知的;然而,他在跟朝廷的正统观保持一致——称《季汉书》为《蜀书》,称“汉”为“蜀”——的同时,选录了一系列最能反映有关史实的季汉文献,例如汉建国告天文,汉封梁王策,《季汉辅臣赞》,汉吴分天下文,等等。这无异于告诉读者:西晋史家不能不称“汉”为“蜀”,读者如果要了解历史真相,务请打开《蜀书》、《吴书》仔细看看。

汉建国告天文,即刘备宣布汉国成立的文告,见于《蜀书•先主传》。全文长达二百多字,开头交代刘备即皇帝之位的日子是“建安二十六年夏四月丙午”,即公元221年5月15日;接着声讨曹操、曹丕篡汉的罪行,并说明民众认为汉家的“祖業”不可无人继承,而自己又“惧汉阼將湮于地”,所以不得不“受皇帝玺绶”;最后要求天神“祚于汉家,永绥四海”。显而易见,文中的“汉阼”、“汉家”已经把国号交代得再明白不过了。

汉封梁王策,即刘备称帝后封庶子刘理为梁王的策文,见于《蜀书•二主妃子传》,策文称“建尔于东,为汉藩辅”,其中“汉”字再次向《蜀书》的读者交代了国号。

《季汉辅臣赞》是汉臣杨戏作于延熙四年(公元243)的颂汉之文,见于《蜀书》的压轴之卷《杨戏传》。赞文一开头就交代季汉开国的经过及其历史意义:“自我中汉之末,王纲弃柄……於是世主感而虑之,初自燕、代则仁声洽著,行自齐、魯则英风播流,寄业荊、郢則臣主归心,顾援吳、越则贤愚赖风,奋威巴、蜀則万里肃震,厉师庸、汉则元寇敛迹,故能承高祖之始兆,复皇汉之宗祀也。”请看,这真是新国家,新气象,政治语词的形式和内容也焕然一新,例如“中汉”是当时的新词,特指刘秀开创的东汉;“世主”即全国之主,特指刘备;“元寇” 也是当时的新词,特指曹操;而标题上的“季汉”则指季兴之汉,也就是继“前汉”、“中汉”之后第三次复兴的汉国。

汉吴分天下文,即公元229年汉、吴两国订立的盟约,见于《吴书•吴主传》。盟文宣布,曹睿(史称“魏明帝”)统治下的魏国分为东西两大块,东边的一块由吴国攻取,西边的一块由蜀汉攻取,其文一则曰:“今日灭睿,擒其党徒,非汉与吴,将复谁任?”二则曰:“自今日汉、吴既盟之后,戮力一心,同讨魏贼。”三则曰:“若有害汉,则吴伐之;若有害吴,则汉伐之。各守分土,无相侵犯。”特别值得一提的是,这篇以汉为首的讨魏之盟,作为反映蜀汉取得重要国际地位并发生重大国际影响的历史文献,不但为王忱《魏书》所屏弃,也不见于韦昭《吴书》。由此可见,在抑蜀汉而尊魏、晋的时代,陈寿将此文收录于《吴书•吴主传》而不安排在刺人眼目的《蜀书•后主传》或《诸葛亮传》,不仅体现了尊重历史、敢于记实的史识与史德,还表现出善于叙事的史才。陈寿笔法之高,于此可见一斑。

(二)

各类人物的评议互相反射,评议跟叙事互为注脚,是《史记》、《汉书》中特别耐人寻味的地方,《三国志》也不例外。

《汉书•古今人表》曾以儒家的尺度把历史人物分为九等:以天下为公的尧、舜属上上等,有大德的隐者伯夷、叔齐属上中等,为民除害、造福一方的县令西门豹属上下等;越王勾践属中上等,良医扁鹊属中中等,有大功而性格残暴的秦始皇、项羽属中下等;平庸而不太坏的楚怀王属下上等,昏暴的秦二世胡亥属下中等,残民以逞的商纣王属下下等,等等。现在看来,儒家的尺度是否合理、是否科学并不重要,重要的是这种九等评人法体现了汉代良史的历史观、价值观,代表了社会主流褒贬历史人物的基本标准。西晋也是遵崇儒学的时代,至公第一,爱民至上,提倡立功立言,反对假公济私,推许诚实宽厚,鄙视奸伪忌刻,当然也是陈寿品评人物的基准。下面试以陈寿对曹操、刘备的评议为例。

《魏书•武帝纪评》的全文是:“太祖运筹演谋,鞭挞宇內,揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶,终能总御皇机、克成洪业者,惟其明略最优也。抑可謂非常之人、超世之杰矣。”如果孤立地看这段评语,读者也许会认为陈寿对曹操的评价极高;但是,只要一对照《蜀书•先主传评》,马上就可以发现陈寿对刘备的评价之高,可谓无与伦比了:“先主之弘毅宽厚,知人待士,盖有高祖之风、英雄之器焉。及其举国托孤于诸葛亮而心神无贰,诚君臣之至公,古今之盛轨也。机权干略不逮魏武,是以基宇亦狭。然折而不挠终不为下者,抑揆彼之量必不容己,非唯竞利,且以避害云尔。”请看,刘备的“弘毅”和“宽厚”,再现了西汉开国皇帝的风姿;而曹操的“不念旧恶”,只不过是玩弄权术的“矫情任算”而已。刘备之所以在蜀称帝,是因为认定了野心勃勃的曹操决没有“容己”之量;而曹操基业广大,靠的是“鞭挞宇內”和“明略最优”; 曹操“运筹演谋”,只不过是为了实现“总御皇机、克成洪业”的个人野心;而刘备举国托孤,则展现了“君臣之至公”的思想境界。不难看出,如果用班固九等评人法来考量,曹操只能列入中等,而刘备则高高在上。

作为“矫情任算”的注脚,《魏书•武帝纪》及《袁绍传》、《崔琰传》等既揭示了曹操性忌手辣的特点,诸如建安三年族灭张邈,建安十三年处死孔融,建安十八年赐死崔琰,等等;又记录了曹操某些非常感人的表现,例如《吕布传》记载建安三年曹操对陈宫的劝降以及对其家属的优待,《武帝纪》记载曹操对毕諶、魏种“不念旧恶”的态度,等等。我们如果孤立地就陈宫、毕諶、魏种的故事加以评论,当然会得出这样的结论:曹操是“宽宏大量的”,他“甚至对于背叛了自己的老朋友,也很看重当年的情谊”(见易中天《品三国》)。但是,陈寿记载陈宫等故事的本意,恐怕只是赞扬曹操的“机权干略”。请看,上述陈宫、毕諶、魏种的故事发生在建安三、四年间,这时的曹操虽然消灭了吕布,但处境仍然相当险恶,他面对袁绍、刘表、孙策等势力强大的群雄,必须收买人心,争夺人才,而上述表现正是争夺人才的最佳手段。一旦形势对曹操有利,他就对异己分子大开杀戒,例如《武帝纪》不但记载了兴平二年“征陶谦,所过多所残灭”的事实,还明确记载了此后二十多年间的多次屠城行为,其中八个“屠”字令人触目惊心,这些血腥的字眼在《蜀书》里是找不到的;人们在《蜀书•先主传》所能够看到的完全是另一番景象:刘备确实有仁爱之心,广大民众则自发地归心于刘备——这显然也是《先主传评》中“弘毅宽厚”一句的注脚。总之,评议跟叙事互为表里,作为《三国志》评价历史人物的方式,字里行间褒贬予夺,委婉曲折意味深长。当然,陈寿的评议毕竟是一千七百多年前史家的看法,今天品评三国人物或戏说三国故事,完全可以不考虑陈寿的观点而另立新说,这是毫无疑问的。

(三)

陈寿一向刚正不阿。在蜀汉担任观阁令史时,适逢奸宦黄皓惑主专权,尽管朝廷大臣都曲意附从,但他却不买黄皓的臭帐,因此屡被谴黜。蜀汉灭亡后,他在晋廷担任著作郎时,虽为名贤张华、杜预所赏识,但却因为招恨于忌贤妒能的权臣荀勖,曾被排挤到地方上去任职。不难想象,在不媚权贵而仕途多舛的一生中,具有如此性格、如此遭遇的陈寿,心头蕴积的是怎样一种激情。如果说,《史记》是司马迁借以抒发愤懣的载体;那么,《三国志》又何尝不是陈寿倾诉自己喜怒哀乐的著作?

《三国志》的抒情,有显性的,有隐性的。显性的抒情用感叹句表示,隐性的抒情则寄寓于评议或叙事之中。

在三国人物中,汉丞相诸葛亮是陈寿最崇敬的一代伟人,《蜀书•后主传评》中论及诸葛亮云:“经载十二而年名不易,军旅屡兴而赦不妄下,不亦卓乎!”笔者以“不亦卓乎”的感叹,毫不掩饰地表达了无限景仰之情。对于卓越超群的人物,当然要有与众不同的传记和评议。所以《蜀书•诸葛亮传》不仅在记事篇幅上超过《三国志》中所有名臣的传记,而且在评议方面的内容还不限于本传。例如《蜀书•先主传评》赞扬刘备托孤于诸葛亮成就了“君臣之至公,古今之盛轨”的美谈,这就在无形中反射魏明帝托孤于司马懿却成了魏室禅晋的滥觞。寄情于论,寓论于情,《诸葛亮传》最为显著。

魏明帝时代的元老常林,官至九卿,当朝廷要任命他为三公的时候,他坚辞不就,并称病退休,《魏书•常林传评》云:“林能不系心三司,美矣哉!”“美矣哉”一句,实际上跟《魏志•徐邈传》中的一段遥相呼应:“为光禄大夫,数岁,即拜司空,邈叹曰:‘三公,论道之官,无其人则缺,岂可以老病忝之哉!’遂固辞不受。”有美就有丑,所以《魏书•韩暨高柔评》云:“及暨年过八十,起家就列;柔保官二十年,元老终位:比之徐邈、常林,于兹为疚矣!”不贪图进位升官,不屑于尸位素餐,在陈寿看来是清公高尚的美德;形同摆设、无所作为地赖在高位上至死方休,是思想境界低下的表现,所以陈寿给予了无情的批评。

对于被曹操、曹丕故意枉杀的崔琰和鲍勋,陈寿在《魏书•崔鲍传评》中表示无限惋惜:“崔琰高格最优,鲍勋秉正无亏,而皆不免其身,惜哉!”既然崔鲍之死令人痛惜,那么二曹的行为只能解释为暴虐了。在这里,“惜哉”二字所蕴涵的爱憎之情是不言而喻的。

陈寿最痛恨的人物是凶顽残暴的吴主孙晧。鉴于孙晧降晋后被封为归命侯,《吴书•孙晧传评》公然提出了异议,认为孙晧应当判处死刑,并公开执行:“晧之淫刑所滥,陨毙流黜者盖不可胜数。是以群下人人惴恐,皆日日以冀,朝不谋夕……晧凶顽,肆行残暴:忠谏者诛,谗谀者进;虐用其民,穷淫极侈。宜腰首分离,以谢百姓!”这段文字夹叙夹议,笔者怒不可遏的情态溢于纸上。透过这类饱含激情的文字,读者不难看到良史所宣扬的人本主义思想,看到笼罩着《三国志》的绚丽光环。

文汇读书周报2007年5月25日第12版(学林版)

2007年5月28日星期一

博客更名为books and people

今天是西历公元两千零七年五月二十八日,夏历丁亥年乙已月壬戌日四月十二日。按照中国传统的老黄历推算,是适宜移徙、入宅的好日子。选择新的blog域名books and people是为了更贴近网志内容,让读者望名知意。试着注册了不少以book开头的博客名,都被告知“早有蜻蜓立上头”,所幸“书与人”的名字还没被人眷顾,真是天赐有缘人啊。

2007年5月25日星期五

怀念吴孙权老师

手指按在键盘上,眼前却浮现出一幅画卷。在川东的长江岸边,江水滚滚东去。沙滩上,一个中年人,握着一根树枝,在细细的黄沙上画着怀素的狂草。这,就是1994年的吴孙权老师。今天,当我在记忆中重新展开这幅画卷的时候,吴老师已经离我们远去。这个景像,我是记得的。这个景像,虽然没有定格在照片里,却永不能从我的脑海中抹去了。

十六年前,我只身到千里外的厦门读大学。念初中的时候学过几天楷书,在应试教育的威摄下,后来连毛笔也不拿了。读了大学,闲工夫多,课余时间就又拾起笔来写写字,先是练圣教序,后来又练张玄墓志。高年级同学说,我们系的吴孙权老师字写得好,是厦门有名的书法家,何不去请教请教?我没去。一是自己随便写写,纯属消遣,似乎还没有正二八经拜师的必要。二是与吴老师从未谋面,现在又没有他的课,不好意思登门求教。

一晃到了二年级,吴老师开考古技术课,我终于见到了吴老师。久闻大名,见了面,倒也不觉惊奇。中年人,个不高,很谦和,闽南口音的普通话,吐字清晰,不紧不慢,绝对能听懂。考古技术课主要教绘图、照相和测量。说实话,三门技术里大家最不喜欢绘图。那时绘图不像现在有计算机辅助程序(AUTOCAD),完全靠细致和耐心。三把尺子,架起纵横坐标,画一件器物取的点越多就越准确,一点也不能凭想像为之。遇到造型复杂的器物就惨了。吴老师教了绘图基本方法后,开始布置作业。每个同学领一件器物,都是考古学里常见的器型。我看到一只绘着古代仕女的花瓶很可爱,就挑了那只瓶。我本以为那个美女是装饰,只要画下器物外型就可以了。谁知画好后,吴老师说不行,那个美女你也得照原样画下来。我大呼,不至于吧。吴老师却不紧不慢地说,你在发掘中遇到这个瓶,上面的人像你也不能省掉吧。吴老师语气平和,却透出一种不容抗拒的力量。在同学们的玩笑声中,我硬着头皮把那个美女画了下来。虽然没学过工笔画,但是一笔一笔画完了,自己看着倒也蛮像回事,很有几分得意。在以后的考古发掘中,我每次都能圆满地完成绘图任务,还能帮其他同学的忙,不能不说是和吴老师的严格要求分不开的。由于三年级全学年都要在野外实习,所以二年级的课程安排得特别紧,写字的时间也少了,自然谈不上向吴老师请教书法。

三年级上学期在江西挖了几个月商代遗址,下学期响应三峡工程建设的号召,到四川参加抢救性发掘。时间紧,人手少,班上十九名同学分三组,我这一组就由吴老师带队,在万县瓦屋村发掘椅城遗址。本来我以为吴老师带队可以轻松一点,毕竟吴老师性子慢,脾气又温和,但是工作起来,可一点也偷不了懒,最苦的差事就是画等高线,跟在吴老师后面拖着小平板仪爬上爬下,还要扯着几十米长的皮尺标注距离,一天下来精疲力尽,这可比画花瓶上的美女难多了。可是吴老师不觉得累,忙完这样忙那样,非得在当天把各种记录整理得清清楚楚。他说现在人在田野都理不清材料,等回去以后就更不清楚了。自己都弄不明白,将来利用这些材料的人就更难了。十几年过去了,回头看看,我明白了,吴老师的不累是装出来的。那时候吴老师四十五六岁,正是一个人精力走下坡的时候,怎么可能比得上我们学生精力充沛呢。四川的山地可真够受罪的,我们住的村子在半山腰,长年没水没电,天一黑就上床睡觉,天一亮就起床挑水。家家烧柴火,喝的开水里都飘出烟火气。厕所是和猪圈在一起的,或者更直白地说,猪圈就是厕所。如厕的时候,猪翘着嘴巴在你背后呼哧呼哧的,真怕它的口水滴在背上。吴老师却好像非常习惯,从来听不到他有一句怨言。相反,他一早起来帮房东挑水,烧火,劲头十足。傍晚,我们师生从山上跑两里路到长江边上洗脸。吴老师高兴的时候就用树枝在沙滩上写字,这让我想起古人说的如锥画沙。孔子赞美颜回说,人不堪其忧,回也不改其乐。在吴老师的身上我们看不到忧,只体会到一种随遇而安的乐。

实习完回校,就开始忙着复习考研究生。考古专业找工作不容易,有的同学抱怨说,考古考古,误人前途。我原本就没打算找工作,所以情绪倒也不悲观。现在回想起来,那时找工作压力远没现在大。我的这位担心被考古误了前途的同学也已成了公司老总,去北美、上欧洲就像搭便车。其他同学毕业后基本上干了本行,都非常出色,这和当时学校里有吴老师这样一批认真严格的师长是大有关系的。现在的家长和学生都对进大学所学的专业非常重视,宁愿读一般学校的热门专业,也不愿读名校的冷门专业,好像入学的专业决定了终身。毕业十年后再回头看,完全不是这么回事。从来只有不好的学生,没有不好的专业。可是明白这个道理的人真的是太少了。

四年级吴老师又开设古文字学课。那时候我只顾全力以赴考研,哪有心思再上专业课。其他老师都知道我在一二年级成绩出色,因此也就马马虎虎放我过关。我想吴老师多半也会这样吧,所以期末考试根本就没复习,再加上平时逃课,考试成绩不能通过既在意料之外又在意料之中。我自以为我跟吴老师曾经有过这样一段在野外同甘共苦的交情,再加上考研复习这样情有可谅的原因,上吴老师家求个情吧,请他高抬贵手,别叫我补考了,多没面子啊。这也是我第一次上吴老师家,记得是在老校门后面的国光楼,晚上天黑,找到还真不容易。我跟吴老师说算了吧。吴老师说我知道你求上进,忙考研,可也不能这么马虎啊。正好考完研,回家好好复习,再考一次吧。我说我家住得远,好容易放了假,还得提前回校。吴老师还是不紧不慢地说,没事,考试时间你定吧。我实在没辙了,心里虽然很不高兴,可是看着吴老师不疾不徐的样子,也只能怏怏回去。但是我心里对吴老师是很有意见的,觉得他太不通情达理了。

毕业离校前,挨个去老师家道别。到了吴老师家,聊了一会。研究生录取后,心情平和了。吴老师也很高兴,说你是很有前途的,好好努力。我又顺便请教了一点写字的方法。我记得书桌上方悬着一盏白炽灯,吴老师示范拿笔的姿势给我看,又带我到里间看他写的作品。

毕业后,换了所大学,继续读研究生,头一年又是野外发掘。在野外很孤独,就给吴老师写了封信,请教张玄墓志的临习方法,我当时是不是把自己的习作寄给吴老师,现在想不起来了。但是我知道我特别后悔没有在读大学的时候多向老师请教,这个后悔到现在就永远无法弥补了。在野外,没收到吴老师的回信,有点失望。也许毕业了,吴老师也没空一一和那么多学生联系吧。学期结束,我对考古学也失去了往日浓厚的兴趣,转而改学古文字学,这是当时更换专业的唯一选择。可这门专业正是我大学里唯一一门没有通过的课程啊。难道冥冥之中真有天意在?研一下学期回到学校,收到陕西同窗寄来的信,信里居然夹着吴老师临的张玄墓志。这给了我意外惊喜。同窗在信里说,吴老师知道野外实习居无定所,怕我收不到信,就请他转寄来了。我一时感动莫名,心想吴老师想得太周到了。还是老师好。吴老师临的张玄墓志笔力敦厚含蓄,毫无霸气。曾经有一位高年级师兄跟我说,你仔细看过吴老师的眼睛没有?清澈。一点杂念也没有,真是超凡脱俗啊。古人说,字如其人。吴老师临的张黑女墓志,笔力坚定而又温和,一如他的为人。我再一次体会到,一个谦和无争的人,常常也是一个意志坚定的人。又过了一段时间,大概是1997年下半年吧,我给吴老师寄了一点小礼物,是一盒文房四宝。没过多久,吴老师回了一封信,信是用毛笔写的,非常客气,称我为贤棣,说文房四宝收悉,甚感。寄上旧临米芾一帖,以表谢意,并请赐教。吴老师还是那样谦和。看着吴老师临得微妙微肖的米芾帖,我突然想,吴老师真是有心人啊,他还记得我曾向他请教过临习米字的事,当时他说米字是好的,可是功力不深的人会临出毛病,得小心才是。这次他寄给我自己的临本,分明是无言的示范啊。

时间真快,又毕业了。此后,工作,结婚,育女,再读书。像陀螺一样忙得没有止尽。写字的时间越来越少,不但没进步,反倒退步了。和昔日师友、同窗联系的次数也越来越少了。越是少联系,越是容易疏远。到了年底,单位发下一打贺卡,按顺序填上名字。前几年还是母校的师友、同窗名字居多。我记得吴老师回寄我的贺卡上写着新千年快乐,他的落款地址已经改为厦大海滨了,吴老师迁新居了,真为他高兴。再后来,邮寄贺卡的名单上师友的名字越来越少。再后来,干脆连贺卡也懒得写了,有电子邮件的一律改写电邮,贺卡只寄给不会用电脑的老先生了。而到了近两年,事情越来越多,俗务缠身,为生计奔波,居然连给吴老师的贺卡也没寄了,真是惭愧。我记得前几年在网上还无意中搜索到吴老师的个人主页,当时挺高兴,想吴老师这样近似于老夫子式的人物也会用现代网络技术了,以后可以用电子邮件联系了。可惜这个主页的地址没收藏,现在估计也被删掉了。

今年年初,陪女儿一起练字。临了几遍智永千字文,自我感觉还不坏。就想贴到中国书法网论坛上吧,让行家评评也好。中午上的贴子,晚上回家打开网站,无意中看到一条标题“吴孙权的楚篆书风”,不由得眼睛一亮,久违了,这不是我们敬爱的吴老师吗?点开一看,赫然看到吴老师已经逝世的噩耗,我简直不敢相信自己的眼睛。怎么可能?立刻在谷歌里搜索吴老师的名字,在天涯博客里看到悼念吴老师的文字。赶紧又到网上同学录里,有几个同学已经知道消息了,写了沉痛悼念的话。我静下心来,不由得悲从中来。这让人太不能接受了。在四川的时候跟在吴老师后面,吴老师的身体是那么好。他的眼睛那么清澈,为人那么雍容,怎么可能这么快就离开我们呢。给厦门的师姐打了半小时电话,她告诉了我一些详情,心情简直坏到了极点。我请师姐代我向师母致哀。过年的时候,师姐打来电话,说师母听说我学习古文字学,非常欣慰,请她转告我,等我有机会去去厦门,到老师家看看,需要什么书,尽管拿去用。唉,这样的老师,这样的师母,还能说什么呢。我只能暗自惭愧,自己读书治学的时间越来越少了,有负老师和师母的厚望啊。

我曾经跟同窗说,我得写点什么,来寄托我的哀思。吴老师是超凡脱俗的平凡人,我只能用枯涩的文字记录下我和吴老师交往的点滴琐事,以此纪念吴老师,纪念曾经逝去的岁月。陆机在《叹逝赋》里写道,寻平生于响像,览前物而怀之。我总想,以我这样的年纪,离不惑之年还早,尚不至于写怀念师友的文章吧。这两天,又临了一遍张玄墓志。对照吴老师的遗墨,不胜唏嘘。前物尚存,响像已逝。重返母校的时候,再也没有机会向吴老师当面请益了。

2007年5月24日星期四

改用mozilla firefox

连续几天picasa相册不能显示缩略图,我以为又是picasa在更新。可是越看越不对,更新也不能这么长时间吧。今天请同事在他的计算机上测试,一点问题也没有。看来问题是出在我自己的IE浏览器上了。卸载掉IE,换了时下流行的mozilla firefox,问题迎刃而解。

其实在firefox刚推出的时候,我就已经尝过鲜了。只是IE用了这么多年,习惯了,再换新的,总觉得不便。今天没办法,也懒得去研究IE究竟出了什么毛病,更懒得重装机器,干脆换了firefox,觉得非常好使,比IE强多了,至少要人性化得多。

唉,人有时候就是这样有惰性的动物,不到没办法的时候总很顽固。记得当年在四川,看到农民兄弟把猪赶上船,费足了劲。从岸边到船上只架着一条两三米长的很窄的木板,板下面就是滚滚东去的长江水。猪看着江水,嗷嗷叫着,死活也不肯上去。农民兄弟用棍子敲,用双手推,人和猪都累得不行,最后猪终于上了船。你说怪不怪,猪一上去,立刻变得非常高兴,摇头摆尾,意态悠然,似乎比在岸上还快乐。可是下船的时候,猪又犯难了。

人啊,有的时候和猪并没有本质上的不同,特别是随着年龄的增长。

2007年5月11日星期五

大学语文不能重复中学语文教学的路

教育部有关部门负责人指出:高等学校应加强大学语文教学改革和建设。鉴于大学语文课程对提高人才培养质量具有重要作用,教育部希望高校结合实际,积极创造条件,重视加强大学语文课程改革和建设。

教育部能有这样的认识,是一件很好的事情。现在举国上下对英语的重视程度已经远远超过了作为母语的汉语。但是凡事有利必有弊,高校文科专业开设大学语文课已经有多年的历史,其成效实在不敢恭维。首先从师资力量上看,除了个别高校为了出名头,搞哄动效应,请几个名教授主持大学语文课外,基本上都是让科研能力不强,教学水平不高的教师来授课,大学语文课处在边缘化的地位,其教学质量可想而知。其二,现行的大学语文教材与高中语文教材无论在内容上,还是在编排上并无实质性的区别,没有摆脱中学语文的教学模式,让大部分学生对这门课没有太多的兴趣,甚至成为负担。

如何切实提高大学生的语文修养,让这种修养内化在将来的生活中,工作中,是目前需要迫切关注的课题。这些不是开一两个学期大学语文课所能解决的。笔者举几个亲见亲闻的事例来说明这种修养的重要性和迫切性。

例一,上海某著名高校文科专业的一位博士生导师跟我说过这样一件事,他的一位博士生写信给他,竟然直呼其全名“某某某”,然后加一个冒号。他感到非常吃惊,他说这位博士生在他的研究领域里已经小有成就,而且从事的又是中国传统文化的研究,居然写出这样的信,他很不理解。这个学生平时对他很尊敬,居然写信连最起码的礼节也不懂。

例二,南京某著名高校文科专业的另一位博士生导师跟我说过相类似的事,他给一个博士生写电子邮件谈点事,学生的回信只有三个字:“知道了。”既无称呼又无落款。这位博导后来问学生,你知道“知道了”这三个字是谁说的吗?学生回答不知道。老师告诉他,你去翻翻清代皇帝批阅大臣的奏折吧,看看最常批的都是些什么字。学生问什么字啊?老师说,就是你回的这三个字,“知道了”。无独有偶,这个学生研究的也是中国古代传统文化。

笔者与这些当事人都相当熟悉。研究中国古代传统文化的博士生尚且如此,至于报纸上登载的把别人父亲搞成“家父”的同志,就更加不胜枚举了。如果再加上不识得中国传统汉字,视繁体竖排的书刊如虎狼的例子就太平凡了。所以说,实实在在提高大学生语文素质可谓任重而道远。

2007年5月7日星期一

郑文公碑下碑铭文校释初稿

题记:郑文公碑有上碑与下碑之别,本文为下碑释文。今之习书者多不谙古代文言,不辨句读,徒据字形描摹耳。笔者有鉴于此,钞录全文,略施句读,稍作疏通,祈有益于学书者。

熒陽鄭文公之碑

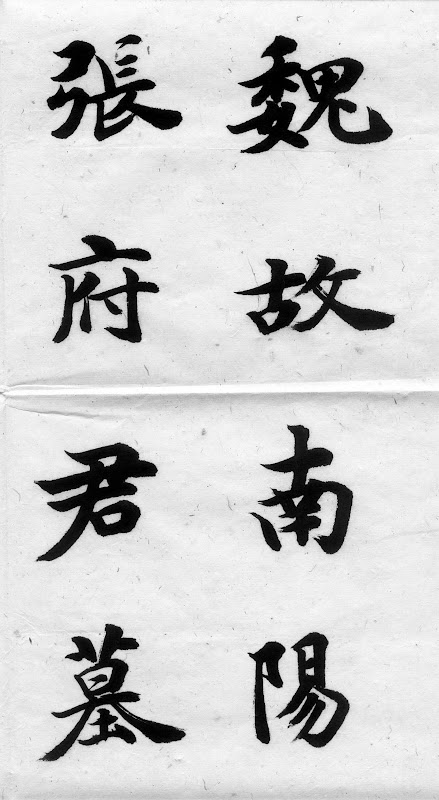

魏故中書令祕書監使持節督兖州諸軍事安東將軍兖州刾史南陽

公諱羲,字幼驎。司州熒陽開封人也。肇洪源於有周,胙母弟以命氏,桓以親賢司徒,武以善軄並歌。《緇衣》之作,誦乎弈世。

緇衣,《詩·鄭風》篇名。《詩序》謂係讚美鄭武公父子之詩;一說為讚美武公好賢之詩。《禮記·緇衣》:“子曰:‘好賢如《緇衣》,惡惡如《巷伯》。’” 鄭玄注:“《緇衣》《巷伯》皆《詩》篇名也……此衣緇衣者賢者也。”

降迄於漢,

鄭當時,《史記》有傳。

鄭眾,東漢經學家。字仲師。河南開封(今屬河南)人。曾任大司農,舊稱“鄭司農”,以別于宦官鄭眾。傳其父鄭興《左傳》之學,兼通《易》、《詩》,明三統曆。世稱鄭興父子為“先鄭”。而稱鄭玄為“後鄭”。著作已佚。清馬國翰《玉函山房輯佚書》輯有《周禮鄭司農(眾)解詁》六卷、《鄭眾春秋牒例章句》一卷。

髙祖略,恢亮儒素,味道居真,州府招辟,莫之能致。值有晉弗竟,君道陵夷,聡曜虔劉,避地冀方。隱栝求全,靜居自逸。屬石氏勃興,撥乱起正,徵給事黄門侍郎,遷侍中尚書,贈楊州刾史。

曾祖豁,以明哲佐世。後燕中山尹太常卿濟南貞公。

祖温道,協儲端燕太子瞻事。

儲端,太子詹事的別稱。《文選·沈約〈齊故安陸昭王碑文〉》:“侯府寄隆,儲端任顯。” 李周翰 注:“儲端任顯,謂緬爲太子詹事也。” 南朝梁陸倕 《除詹事讓表》:“尊官厚秩,無因而至;陋巷蓽門,鬱成爽塏。儲端華重,實異恒司。” 清梁章钜 《稱謂錄·詹事府職官》:“《事文類聚》:‘太子詹事號儲端。’”

父曄,仁結義徒,績著寧邊,拜建威将軍,汝隂太守。綿榮千載,聯光百世。自非積德累仁,慶届無窮,其熟能傳輝踵美,致如此之逺哉?可謂身没而名不朽者也。

公稟三靈之淑氣,應五百之恒期。乘和載誕,文明冠世。篤信樂道,據德依仁。孝弟端雅,寘言愍行。六籍孔精,百氏備究。八素九丘,靡不昭達。至乎人倫禮式,隂陽律曆,尤所留心。然高直沉黙,恥為傾側之行。不与俗和,絶於趣向之情。常慕晏平仲、東里子産之為人,自以為博物不如也。藴斯文於衡泌,延德聲乎州閭。和平中,舉秀才,答筞高第,擢博補中書士。弥以方正自居,雖才望稱官,而乃曆載不遷。任清務簡,遂乘閑述作,注諸經論撰,話林數□,莫不玄契聖理,超異恒儒。又作《孔顔謠》、《靈巖頌》,及諸賦詠詔筞,辞清雅博,皆行於世也。以才望見陟,遷中書侍郎,又假員外散騎常侍,陽武子。南使宋國,宋主客郎孔道均就邸設會酒行樂作,均謂公曰:“樂其何如?”公答曰:“哀楚有餘,而雅正不足。其細已甚矣,而能久于?”均嘿然而罷。移年而蕭氏滅宋,雖延陵之觀昔詩,鄭公之聽宋樂,其若神明矣。朝廷以公使協皇華,原隰斯光,遷給事中中書令,捴司文史,敷奏惟允。國之律令,是所議定。

左傳襄公二九年,吳公子札來聘,請觀於周樂。使工為之歌周南、召南,曰:「美哉!始基之矣,猶未也,然勤而不怨矣。」為之歌邶、鄘、衛,曰:「美哉淵乎!憂而不困者也。吾聞衛康叔、武公之德如是,是其衛風乎!」為之歌王,曰:「美哉!思而不懼,其周之東乎!」為之歌鄭,曰:「美哉!其細已甚,民弗堪也。是其先亡乎!」為之歌齊,曰:「美哉,泱泱乎!大風也哉!表東海者,其大公乎!國未可量也。」為之歌豳,曰:「美哉,蕩乎!樂而不淫,其周公之東乎!」為之歌秦,曰:「此之謂夏聲。夫能夏則大,大之至也,其周之舊乎!」為之歌魏,曰:「美哉,渢渢乎!大而婉,險而易行,以德輔此,則明主也。」為之歌唐,曰:「思深哉!其有陶唐氏之遺民乎!不然,何其憂之遠也?非令德之後,誰能若是?」為之歌陳,曰:「國無主,其能久乎!」

皇華,《詩·小雅》中的篇名。《序》謂:“《皇皇者華》,君遣使臣也。送之以禮樂,言遠而有光華也。”《國語·魯語下》:“《皇皇者華》,君教使臣曰:每懷靡及,諏、謀、度、詢,必咨於周。”後因以“皇華”為讚頌奉命出使或出使者的典故。

公長子懿,邕容和令,器望兼資。早綜銓衡,能聲徽著,敦詩恱礼,尤精易理。

季子道昭,博學明儁,才冠祕穎。研啚注篆,超侍紫幄。公行於前,吏部祕書隨其後,凡厥庶竂,莫不欽其人也。于時有識,比之三陳。後年不盈紀,懿給事黄門侍郎、太常卿、使持節督齊州諸軍事、平東将軍、齊州刾史。道昭祕書丞、中書侍郎、司徒諮議、通直散騎常侍、國子祭酒、祕書監、司州大中正、使持節督光州諸軍事、平東将軍、光州刾史。

父官子寵,才德相承,海内敬其榮也。先持假公太常卿、熒陽侯,詣長安拜燕宣王廟,還解太常,其給事中中書令侯如故,縱容鳳闈,動斯可則,冠婚喪祭之禮,書疏報問之式之制矣,民胥行矣。雖位未槐鼎,而仁重有餘。太和初,除使持節安東将軍,督兖州諸軍事、兖州刾史、南陽公。德政寛明,化先仁惠,不嚴之治,穆如清風。梓桑有敬,讓之高朝。市無鞭戮之刑,即道之美,不專於魯矣。太和中,徵秘書監,春秋六十有七,寢疾薨於位。凡百君子,莫不悲國秀之永沉,哀道宗之長没。皇上振悼,痛百常往,遣使賵襚,筞贈有加,謚曰文。祭以太牢,以太和

於是故使主簿東郡程天賜等六十人仰道墳之緬邈,悲鴻烋之未刋,乃相与欽述景行,銘之玄石,以揚非世之美,而作頌曰:爰鑒往紀,督覽前徽。有賢有聖,靡弗應時。繇實契姒,旦亦協姬。於穆鄭公,誕叡應期。伊昔桓武,並美司徒。恭惟我君,世監祕書。三墳剋闡,五典允敷。文為辞首,學實宗儒。德秀時哲,望高世族。灼灼獨明,亭亭孤邈。式胄三雍,鄒風再燭。作岳河兖,澤移草木。慶靈長發,継葉傳光。君既挺發,胤亦含章。文義襲軌,朱紱相望。刋石銘德,与日永揚。

永平四年,嵗在辛卯,刊上碑在直南州里天柱山之陽。此下碑也。以石好故於此刊之。

2007年5月5日星期六

封面文字不可不慎

封面文字就像人的脸面,衣着再鲜明光亮,脸上抹了一鼻子灰,总是不妙。笔者编的第一本书就弄错了封面和扉页的文字,封面上写着“词典”,扉页上却是“辞典”,虽然意思上也能说得通,但是感觉却非常不好,这部书稿笔者校了六遍,却犯了这样一个低级bug,直到现在想起来仍耿耿于怀。不过有趣的是,这个错误一直没被人发现,或许是印数太少的缘故罢。

书犹如此,药品的封面就更要小心了,封面文字一旦搞错,最容易让人怀疑其品质的可靠性,进而怀疑到它的功效。笔者买过一瓶小麦胚芽油软胶囊,说实话,东西尚可,就可惜封面上最醒目的字印错了,WHEAI 不知为何物,笔者翻遍英文词典也不见此君出处,再回头研究中文,恍然大悟,原来是WHEAT(小麦)啊。按照校勘学的说法,英文字母I和T形近而讹。此保健品标明从美国进口,在大陆分装销售,但是这样一个大bug弄出来,怎能不让人怀疑它究竟有多少水份?所以说,封面文字不可不慎啊。

2007年5月4日星期五

在出版界九年

今天是我进入出版界的第九个年头。

记得张静庐先生在1938年写过《在出版界二十年》 ,这本书我很早就读过,今天已经记不太清楚具体内容了。二十年,在今天看来,也算是出版界的老兵了。可惜现在的出版界,已经不需要按资历排行论辈了,“强者为尊应让我”,哪怕你才来三天,只要能搞出一本畅销书,卖个八万十万的,当然如果能和什么电视啊,什么“坛子”啊搅到一起,弄个几十万就更好了。这也就可以算是出版家了。所以像我这样干了九年的不新不老的兵,倒是显得不上不下,颇为尴尬。

九年前,还没有今天连续放假七天的所谓“五一黄金周”。当时的我怀着惴惴不安的心情到出版社上班,对未来既有无限憧憬,又有不确定的担忧。

直到现在我还记得九年前的那个上午,天空并不晴朗,一如今天的天气。老社长在二楼会议室里对我们八个新编辑讲话,有一些话我记得尤为清楚,他说要作一名好编辑,就得规规矩矩做人,不要随意许诺别人好处,再想着从别人那儿得到回报。现在有一些编辑啊,整天到晚喝得晕乎乎的,脸红红的,上班的时候满身酒气,不像编辑,倒像商人。

一晃九年过去了,回头看看出版界,编辑几乎都成了商人,虽然有喝酒的,也有不喝酒的,但是无论如何也改变不了商人气息了,顶多再细分为儒商和奸商罢了。我已经分不清这究竟是出版界的幸还是不幸。

2007年4月27日星期五

拜访《战地日记》的作者秦叔瑾先生

昨天去拜访了《战地日记》的作者秦叔瑾少将,老先生已经九十高龄,精神却出奇地好。笔者到他府上的时候,正好有一位《南京日报》的女记者在采访秦先生,请他追忆渡江战役的细节。女记者走后,老先生和我谈起淮海战役,滔滔不绝,对于目前公开出版的战史中失实的地方,老先生随口考证,地点、日期、人物、会议,无一不记得清清楚楚,仿佛就是发生在最近的事。谈到得意处,老先生哈哈大笑,快乐得像个孩子,一点都不像九十岁的老人。他给我的感觉不是一个出生入死、身经百战的战士,倒像一个皓首穷经、孜孜不倦的学者。

上个世纪的战争,离今天越来越远,很少有人再去关心、再去追究那些战争背后的价值取向,更多的人已经冷静地看待这些战争,尤其是历史学家,追寻战争的细节,研究双方的成败得失,就像在给一盘结束的棋局复盘。不同的当事人,出于不同的目的,源自不同的背景,他们对这段共同的历史却有着不同的记忆,这些记忆就拼成了这张棋谱。

珍贵的战地日记

晋吴

江苏教育出版社新出的《战地日记》选自今年89岁高龄的新四军老战士秦

叔瑾的私人日记。他从1940年参加革命以来,从未间断地写日记,并在日记中

绘有行军路线图,他在抗日战争、解放战争中曾追随粟裕将军的指挥机关南征

北战,历任测绘员、测绘参谋、作战参谋到作战股长,后来还参加了抗美援朝

战争和板门店停战谈判,从而留下了一份弥足珍贵的史料。他曾两次参加新中

国战史编辑工作,曾从中央档案馆收集整理了中央军委、华东局大量决策电报。

在作者离休后,参与了“渡江战役”丛书编审,中央档案馆、中央军委档案馆

的同志见到作者日记时,曾向作者提出将日记捐赠交由他们存档保管,淮海战

役纪念馆的同志也曾要求作者将日记捐赠展览。这次作者将战时日记删除个人

琐事汇集出版,让更广大的读者了解历史。

粟裕将军在1944年曾两次在公开场合,称赞作者记日记,并说他是“苏中

第一,不,可能是华中第一,有本日记很详细,并附有行军路线图,恐怕是苏

中、华中没有的。”并提出想看一下这本日记。但作者怕自己文笔差,不好意

思让粟裕看,作者后来对此深感歉疚,现在出版日记,以此作为对粟裕大将百

年诞辰(2007年)的纪念。

《战地日记》始于1940年4月,止于1956年12月,另外附有当年多幅珍贵照

片和当年绘制的13幅行军地图。此外附有作者以日记为基础论据的5篇历史论文,

透露了许多鲜为人知的史实,其中4篇均纠正了所谓公认的“信史”的谬误。许

多人知道进行淮海战役是粟裕首先向中央提出的,但鲜为人知的是渡江战役也

是粟裕首先提出的,而发行量很大的1996年解放军出版社出版的《中国人民解

放军第三野战军战史》中,将渡江战役的预备命令,说成是总前委在渡江前20

天的3月31日在蚌埠孙家圩下达的,而依据《战地日记》记载,实际是早在2月2

0日在徐州东北的贾旺下达的,而这些谬误竟被许多名人的回忆录作为信史采用、

引用,更是以讹传讹,这从另一方面彰显了这本战地日记的史料价值,也为研

究者提供了一份珍贵资料。

《人民日报》〔20060422 第7版〕

PDG转PDF的完全方法

编者按:此篇技术文章转自互联网,略作修改,非常实用。

用超星阅览器阅读PDG格式图书,需要一页一页地翻,很想转为PDF格式以便于保存、阅读和打印。新版本的ssreader对虚拟打印进行了控制,怎么办?以下提供最新的高超方法:

1、直接添加打印机,然后选择一款后面带有PS的打印机,最好选择彩色打印机,比如:HP Color LaserJet 8550-PS,这样就可以打印彩色书籍了,端口只要选择不冲突就行。

2、打开超星书文件夹。

3、确定书的总页数。

4、显示封面页,点击打印。

5、在弹出页面中确定起始页为当前页,页数为刚才计算的总页数,点击确认。

6、在弹出页面中选择PS打印机,在“打印到文件”前打钩;打印时选择打印到文件,这时需要输入文件名,自己连路径一起输入,扩展名直接用ps就行,如果没有路径打印出来的文件就在超星的history文件中。

7、用Acrobat Distiller打开prn文件(在首选项设置询问PDF文件目标),按提示就可以使用Acrobat Distiller转换成PDF文件,速度比Acrobat虚拟打印机快很多。

此方法高超优点:

超星为封锁虚拟打印机一定会下功夫,在ssreader的以后版本中还会封锁更多的虚拟打印机。高超方法使用真实打印机的驱动,除非超星不允许pdg文件打印到纸上,否则永远也阻止不了将pdg转为pdf。

版本鉴别岂能仅凭“观风望气”——评黄永年《古籍版本学》

贾卫民(北京师范大学管理学院信息技术与管理系)

江苏教育出版社计划出版一套“古文献学基础知识丛书”,率先问世的《古籍版本学》便是其中一种。

全书共分三个部分:绪论、版本史和版本鉴别、版本目录。在246页的篇幅中,版本史和版本鉴别部分占了214页,而且作者说讲版本史是为讲版本鉴别服务的,可见版本鉴别是版本学的核心问题,更是本书的着力所在。“如何鉴别古籍版本,并加以条理化、规律化,使之成为科学”,作者认为方法有四:一是多摸多看古籍,获得感性认识。二是去粗取精,去伪存真,由此及彼,由表及里。作者把能说明问题的现象称之为“精”,并认为“精”主要是字体、版式、纸张及其他某些特定现象。“抓住这些精的现象,才有可能找到某个时期某个地域以及官刻、家刻、坊刻的共性的东西”,并通过前一时期的版本和后一时期的版本之间的联系,进而找到鉴别版本的规律性的东西。三是在实践中印证那些规律,并进一步寻找规律。四是接受前人的成果,择取其合理部分,以帮助自己建立科学体系。那么借鉴哪些前人呢?作者认为应是那些藏书家、旧书店营业员,因为“他们之所以能打开一本书就知道它的刊刻时代,甚至只看书口就可以判断是明刻本抑清刻本,是明嘉靖本抑万历本,即通常所谓有‘观风望气’的本事,也就说明他们实际上在头脑里已总结过若干规律性的东西,用来作为鉴别的标尺”。根据上述方法,作者总结出鉴别版本应当把字体、版式、纸张作为标尺,还有些特殊现象可作为辅助标尺,如“明后期刻本的内封面,明活字本的点画轻重、墨色的浓淡”等。

上述观点可说是作者对版本鉴别的纲领性的意见,后面各章内容也是循着这个路子展开的。笔者通读这本《古籍版本学》之后,不免对黄先生的见解有些疑问。

由于版本鉴别是一项实践性非常强的工作,所以学习古籍版本鉴别,多摸多看是毋庸置疑的。自古以来,典籍虽历遭劫难,但保留下来的古籍的数量仍极为可观。见得少,就不易观察到版本里的复杂现象,要想摸到规律怕也是一句空话。试图照着几本讲义、教材学会鉴别版本显然是不大可能的。对此,古人和当今从事这项工作的专家学者的意见是一致的。与今日相比,由于交通的不便、信息的不畅以及私家藏书的封闭性等原因,古时学者要见到书籍的各种版本并非易事,所以即便是大藏书家也每每慨叹所见为少。近代公共图书馆的出现,使私藏化为公藏,也使多摸多看古籍版本成为可能,浏览珍本秘籍不再是私人藏书家的专利。实现了这一前提,紧接着就是怎样摸、怎样看,也就是如何来鉴别版本的问题了。黄永年先生的观点是抓住版刻外在的形式即字体、版式、纸张以及其他一些辅助标尺。从清人直至近代,这种观点在私人藏书家那里都是主流,孙从添《藏书纪要》说:“鉴别宋刻本,须看纸色罗纹、墨色、字画、单边、末后卷数不刻末行,随文隔行刻,又须将真本对勘乃定……元刻不用对勘,其字脚行款黑口,一见便知”;清末民国初年颇有影响的版本目录学家叶德辉的观点是“多见古书之人可以望气而定”;近代的张元济说“审别宋版,只看刀法”。虽然前人留下来的经验多是只言片语,并无科学而又系统的论述,但由于持此观点的都是有影响的版本学家,故后人多奉为圭臬,不敢置喙,更无人认真检验这些说法。“文革”以前能看到的版本学著作仅钱基博的《版本通义》、毛春翔的《古书版本常谈》、陈国庆的《古籍版本浅说》等几本小册子,虽对古人成说也提出一些疑问,但例证有限,总结得亦不充分,故并未产生多大影响。其间,版本目录学家赵万里先生主持编辑出版的《北京图书馆善本书目》和《中国版刻图录》,是高水平的版本目录、图录,遗憾的是其着力之处在实践,对版本学特别是版本鉴别的认识未能予以系统的阐述。

上世纪70年代末,中国大陆集全国图书馆、博物馆、文物单位之力编纂《中国古籍善本书总目》,推动了对版本学的研究,使从事版本学研究的人员得以在更为广阔的视野中鉴别版本。这一过程,在《中国古籍善本书总目》的主编顾廷龙先生的文集、副主编冀淑英先生为该书目所做的“后记”中有叙述。《总目》编辑过程中,还发表了一批论文,就版本鉴别的问题对前人的观点提出意见。魏隐儒先生列举大量例证说明,“鉴定古籍版本,一般是根据时代风格,地区特点,字体纸张,书中序、跋、版式、行款、字数、刊工姓名、封面、牌记、书名题衔、内容叙述、文中讳字,以及各家著录、藏印、题识等。在运用这些依据时,要视每一本书的具体情况,全面考虑,方能定出妥切的版刻时代,切忌孤立地凭序断年,或依照各家著录硬套,观风望气地向前推断。否则就会造成版本错定,影响著录质量”。这种观点大体持比较审慎的态度,认为版本鉴别应综合形式与内容两方面的判断来下结论。

不少学者认为,片面地或者说是过多地强调版本的形式特征没有使版本学建立在坚实的真正的科学基础之上。版本的形式特征,是一代刻版风气的反映,而不是特定年代的法定印刻规格。王朝更迭,改正朔,易服色,是一刀切的,而刻书风气不是顿起变化的,而是处在缓慢的量变过程之中。大量明末清初的刻本,如没有其他显著的标志,单从刻本的形式上就很难区别是明末刻本还是清初刻本。就这一点,李致忠先生更为明确地提出,“一书的版刻时地、初刻复刻、初印后印以及源流系统等,都是版刻鉴别所应研究的范围。但是怎么鉴别,依靠什么鉴别,以什么为主进行鉴别,是版本学领域很值得研究和探讨的问题。我们说作为学问就要有根有据,版刻鉴别也一样,它主要的是后人根据前人著录,文字校勘,书的内容,人物时代,历史事件,典章制度,地理沿革,语言文字以及本书序跋,刊刻牌记等,进行审慎的考订,而不是依靠什么行款字体、印纸墨色、藏书印鉴等的视力辨别。当然,这些东西不是没有用,我们不应全盘否定前人多年积累的宝贵经验。但经验毕竟是经验,经验在上升为理论之前,不能称为科学……自明朝中叶以后,特别是到了近代现代,却出现了一批所谓藏书家,他们部分抛弃了版本学所要求必备的校勘学、目录学和应掌握各种知识的硬功夫,一味地搞起了表面的版刻鉴别和艺术鉴赏,过分夸大纸张墨色、字体刀法在版本鉴定中的作用,把本来比较广博的版本学引上了十分狭窄的版刻欣赏和版本认定的玄而莫测、不可捉摸的斜路。”这些观点明确反对了版本鉴别中的“观风望气”。

说到底,问题的核心在于版本鉴别是仅凭形式特征判断还是要结合书籍的文献特征。所谓文献特征就是李致忠所述“书的内容,人物时代,历史事件,典章制度,地理沿革,语言文字”以及“本书序跋,刊刻牌记等”。崔建英先生有进一步的论述,“文献流传从抄写过渡到版本印刷以后,不同的刻本都有了明显的个体属性———特定的书名、卷次,刻印的时代、阶段,刻印主持人或堂室名号等等。这些属性明显地区别出甲何以是甲,乙何以是乙。但传世过程越长,识别标记失去的也越多,再加上有意造伪或人为制造混乱,识别判断就有了难度。虽然明末以来,对从版式、字体、讳字、纸质、刻工姓名等方面考订版本已总结出不少经验,但多有不严谨之处。再加上文献内容、序跋作者或加工人的生活年代以至结衔、职官、地理、纪年等用语,甚至印章文字都可反映一些失去的、或根本不具有的标记,稍失注意,不加辨识,都会出现各种常识性的错误判断。从清人到当代,古籍著录中刻年著录不详或误著的现象比较普遍,某些书目几乎篇篇可见,触目皆是。”为说明问题,崔氏先后有《版本目录识谬述例》、《明别集版本审订札记》、《古籍刻年误录原因分析》等数篇文章对版本鉴别及古人的版本著录有深入探讨。

凡从事过版本鉴别与著录的人恐怕都有这样的体会,初拿一版本在手,首先必然会观察版刻的基本风貌,如字体、版式、墨色、纸质等这些外在的形式特征,获得对该版本的一个初步印象,判断它的大致年代,但决不可就此下结论。为什么呢?一来这些所谓特征是属于共性特征,并不足以判断所持版本的个体属性,也就是说,仅凭形式特征来下判断,条件是不充分的。二来是因为所谓前人总结出的特征是约略的,不一定靠得住。中国古籍品种众多,怕是任何一个经验宏富的版本学家也不敢把他总结的这些形式的东西绝对化。清代版本学的代表人物黄丕烈也慨叹,“古籍甚富,人所见未必能尽,欲执一二种以定之,何能无误也!”外在形式的大致判断对下一步的辨别确实是有帮助的,但这之后要做的工作就是认认真真地从书的封面直到最后一页做一番识辨的工作,不放过任何的蛛丝马迹。识辨的内容包括书的序跋、凡例、牌记、讳字、卷端大题、作者题名、刻工、藏书印鉴到正文、注释、序跋作者或校注人的生活年代,以及署衔、官职、地理、纪年等用语,还要识别初印、后印、补修、增修的问题。这样是不是就够了呢?也还不完全,还有一些旁证要注意。冀淑英先生谈到,版本学家赵万里要求她在编目时做到“熟记书名、人名,记得越多越好,人名不止是书的作者,还有批校题跋者,包括大批明清学者和藏书家……总要不断查各种资料和工具书,熟悉前代公私藏目,或从地方志、家谱、诗文集等资料中,查出某个作者”。这番工作,绝不是把字体、版式、纸张等当做标尺所能达到的。

近二十年来,古籍编目专业人员力求在实践中纠正前人在版本鉴别问题上的偏颇,以版本目录的形式反映在各家善本书目以及善本书志当中,几乎有一定古籍藏书规模的图书馆都出版了反映本馆所藏的版本目录。但是,由于鉴定著录人员的识力有高下之分,目录的质量参差不齐,使用者应当多加注意。1990年前后,也出版了一些古籍版本学专著或教材,如魏隐儒的《古籍版本鉴定丛谈》(1984)、戴南海的《版本学概论》(1989)、严佐之的《古籍版本学概论》(1989)、李致忠的《古书版本学概论》(1990)、曹之的《中国古籍版本学》(1992)等,各书吸收了版本学研究的成果,在版本鉴别这个关键问题上已有共识,那就是:版本鉴别须从形式到内容汇集多种条件进行综合判断。

“古文献学基础知识丛书”的编者说,这套书的出版旨在为大学的古典文献专业、古籍研究所的师生提供一套质量较高的教材或教学参考书。笔者认为,既然是教材,作者除阐述自己的学术观点和见解外,还必须要叙述他人的观点并进行必要的分析,至于赞同还是反对,那倒无妨,但不予置评怕是不妥。

《古籍版本学》一书中,对于前人的版本学,作者是看不大上的,“前言”里说:“时新不等于赶浪头,不能来个新瓶装旧酒,把前人的经验和知识东拼西凑地搬弄一通,甚至把叶德辉的《书林清话》改头换面地照搬一通,这还不如让学生直接看原书好了,变戏法糊弄人干什么?何况,像《书林清话》之类能不能算是古籍版本学呢?我看是不能算的。”然而细读全书,其内容基本上是前人研究的成果,如谈宋刻,使用的材料和见解大多出自《书林清话》和《中国版刻图录》。据统计,建国以来有关版本学研究的论文不下1000篇,专著也有数部,然而在这部《古籍版本学》中均不见载述,是没有看到还是根本不值得去看?作者说要给古籍版本这门学问建立体系,使之成为一门名副其实的科学。然而读完这本《古籍版本学》,我却恰恰有了这样的感觉———“新瓶装了旧酒”,不然,怎么还拿着“观风望气”那些说法来指导当今的版本学呢?而被作者称之为“旧酒”的《书林清话》,我以为作者恐怕也是看得简单了。

来源:《中国图书评论》2007年第3期

2007年4月24日星期二

宋本广韵·永禄本韵镜合刊影印本弁语(下篇)

要利用《广韵》,就要会使用《韵镜》。

《广韵》之类的《切韵》系韵书,先分四声,次分韵,再据声分小韵,然后列字,秩序井然。然而其间关系如何,若要深究,必须依赖切韵图,《韵镜》是重要的切韵图。我们在学习音韵学,研讨语音史,或以音韵学为武器攻治语言学其他分支学科,甚至文献学、历史学、文学等等时,就需要同时使用《广韵》、《韵镜》,可收彼此印证,相互发明之功。

众所周知,唐代是中国古代史上最辉煌、最繁荣的时期,唐代的中国富有旺盛的创新精神、极强的吞吐能力,对少数民族地区和境外的新鲜事物,凡是有益的,都毫不犹豫地“拿来”,吸收、消化,使自己越发健壮、更加强大,而且播及友邦。即以文化方面而言,音乐、舞蹈,无不如是,另一典型事例是,印度佛教的各宗派陆续传入中国,但是到了唐时,一个中国化的佛教宗派出现了,而且成了中国佛教的主流,绵亘达千余年之久,这就是禅宗。与之类似,在唐五代,汉语音韵学中一门新兴的分支学科在悄然兴起,这就是切韵学,它借鉴梵语悉昙学,但是立足汉语,面向汉语,可以说,它是彼时的汉语语音学。切韵学及其后身等韵学如玉泉汩汩,延续、发展达千余年之久,而且东传扶桑,这再一次证明中华民族的博大兼容的胸怀,强健的吸纳辐射能力。切韵学的内容可以大别为二:其一,诠释术语,阐发音理,或以文字胪陈,或列表以显,这就是切韵法。《广韵》卷末的附录,计六则,其中的“双声叠韵法”、“辩字五音法”、“辩十四声例法”、“辩四声轻清重浊法”四者即切韵法,宋孝宗时人卢宗迈所传切韵法更形丰富,《四部丛刊》初编影印元刊本《大广益会玉篇》卷首,美国国会图书馆藏明成化十四年(1478)叶氏南山精舍刻本《广韵》卷末,都有《玉篇广韵指南》,收录切韵法超过十则。其二,将韵书的声、韵、调的配合系统,逐个音节(即逐字)地展示在图表之上,令读者一目了然,豁然开朗,这就是切韵图,切韵图是切韵学的十分重要的组成部分。唐、五代、宋、辽、夏、金、元的文献都只有“切韵”、“切韵法”、“切韵之法”、“切韵图”、“切韵家”、“切韵之学”等专门术语,《韵镜》卷首的张麟之韵鉴序例,有“切韵诗”名目,述及神珙着《切韵图》,杨倓得《切韵心鉴》,亦是铁证。自唐至元从无“等韵”和以“等韵”为定语的词语,而这些到明代才出现,延用至现代,术语先后的历史阶段性是不可不了解的。

在唐宋,切韵图颇为流行,惜乎唐代的切韵图已经失传,宋代的切韵图也所存无几,《韵镜》、《七音略》是其中最著名的,它们是以图表的形式表现《广韵》的音系。这类韵图,“其来也远,不可得指名其人”,著者无从考知。这类切韵图著作犹如民间文学作品,是在长期流传过程中,经人们心血的不断浇灌,逐渐改进而成的。我们特别要指出,韵图是层累地造出来的复合性的产品,具有多层级的积淀,利用切韵图研究语音史不可不具有这一认识。

《韵镜》,在现存的中国古代的目录书上都未见著录,卷首有传刻此书的张麟之的识语,撰于宋高宗绍兴三十一年(1161),序作于宋宁宗嘉泰三年(1203),张麟之的《韵鉴序例》就是宋代若干切韵法的汇集。《韵镜》大概在南宋末年传至日本,在日本很为流行,日本学者关于它的研究著作很多。直到清代光绪初年,中国学者杨守敬、黎庶昌在日本发现此书,刻入《古逸丛书》,于是方始回归祖国。《韵镜》从此受到海内外汉语音韵学人的高度重视,被视作研究汉语中古音的重要资料。

《韵镜》的版本较多,这次影印的是《古逸丛书》之十八《覆永禄本韵镜》,是日本正亲町天皇永禄七年(1564)的重校本,为了在版面上和巾箱本《广韵》求得一致,我们也采用了两叶并为一面的办法。跟《广韵》一样,《韵镜》也存在讹误衍夺的问题,上世纪中国学者做了校勘工作,读者可参看龙宇纯先生的《韵镜校注》(台北艺文印书馆,一九七六)、李新魁先生的《韵镜校证》(北京中华书局,一九八二)。

读者诸君如果要想了解关于《广韵》和《韵镜》的更多信息,请阅读音韵学通论类的书籍和有关二书的专著。

几点技术问题在这里交代一下。扉页书名九字和韵镜页首“永禄本韵镜”,封底印记,都是集宋高宗赵构《草书礼部韵略》的字。封面四角的“平上去入”四字,是宋徽宗赵佶的瘦金体,这四个字的位置安排是根据中国古代汉字标调的圈发法。

我们在工作过程中,得到很多先生赐教,谨致谢忱。

我们为出版这个合刊本所做的工作,还有这篇弁语,都必有失误,敬希诸君赐正。

企足东望,我们竭诚呼吁上海图书馆和藏有宋本《广韵》的日本诸图书馆,早日将全帙宋本《广韵》影印出版,以飨学界。

二零零二年炎夏鲁国尧、吴葆勤属稿于颜之推故里

定稿于2002年8月11日,南京理工大学照排中心

主要参考文献:

李荣 一九八二 《音韵存稿》,北京商务印书馆

鲁国尧一九九二 《卢宗迈切韵法述评》,《中国语文》第六期

朴现圭、朴贞玉 一九八六 《广韵版本考》,台北学海出版社

王国维 一九五九 《观堂集林》,北京中华书局

余乃永 一九九九 《俄藏宋刻〈广韵〉残卷的版本问题》,《中国语文》第五期

中国古籍善本书目编辑委员会 一九八九 《中国古籍善本书目(经部)》,上海古籍出版社

周祖谟 一九六六 《问学集》,北京中华书局

一九八八 《周祖谟语言文史论集》,浙江古籍出版社

2007年4月23日星期一

第七日的随想

耶和华神以六天的辛劳,创造世界,圣经上这样写道:“神看着一切所造的都甚好。有晚上、有早晨,是第六日。到第七日,神造物的工已经完毕、就在第七日歇了他一切的工,安息了。”从四月十七日到昨天晚上,我总算把两处共享空间(livespaces)上的内容搬到了blogger上来,今天正好是第七日,该歇工了。

网络上搬家的难度并不亚于现实中的搬迁。文档的归并整理,图片的链接定位,实在是烦不胜烦的工作。而促使我不惜花去相当多的时间来做这项工作的主要动因,原本出于一位在网络上销售图书的朋友,他热忱地希望我能提供一些相关的图书资料,为他的销售工作出点力。这于我而言,自然是责无旁贷。我所提供的文档有一些是图书的介绍,有一些是自己写的书评,今天看来需要修改的地方实在不少,但是考虑到存真,当然还有时过境迁的因素,似乎也没有再订正的必要了。我曾经做过的共享空间被一些好友讥为售书广告,但是今天我重温这些文字的时候,却猛然发现,这些零零星星的文字,竟铺成了一条坎坷不平的道路,这条路正是我八年来艰难走过的。

神在第七日歇了他的工,安息了,我想他在思考。

2007年4月22日星期日

《中国昆曲艺术》简介

中国昆曲艺术,吴新雷、朱栋霖主编,江苏教育出版社,¥170。

本书于2006年获首届“中华优秀出版物”大奖。

前言

2001年5月18日,中国昆曲艺术被联合国教科文组织宣布列入首批“人类口头和非物质遗产代表作”。这表明,昆曲和她所代表的中华传统文化的价值获得了世界公认。“此曲只应天上有,人间能得几回闻?”古老而高雅优美的中国昆曲终于在21世纪初重获知音与赞赏。全国昆剧六团一所重振雄风,各地曲社前呼后应。今年阳春三月,佳音从北京传来,党和国家的领导同志对于抢救、保护、扶持昆曲的具体方针作出了重要批示。6月28日,联合国教科文组织第二十八届世界遗产大会在中国苏州举行,“世界自然、文化遗产”与“人类口头和非物质遗产”大放异彩,它的博大精深、凝重深厚的历史、文化、艺术、美学和人类精神价值得到今日社会的广泛认同与关注。保护世界遗产就是保护人类的文明和文明的多样性,就是保护我们人类的资源。传承弘扬中国文化瑰宝——昆曲的工作正在付诸实践。苏州藉着第二十八届世界遗产委员会大会召开的机缘,适时地推出了原创性《长生殿》和青春版《牡丹亭》两部大戏,博得观众热情赞许,在海内外演出盛况空前。在今日“全球化”、国际化时代,它的意义在于将中国文化精神与中国智慧奉献给新世纪的人类。

昆曲,是我国现存最古老的戏曲形式,也是世界古老的三大戏剧源头之一。她发源于元朝末年苏州地区的昆山一带,原名昆山腔,至今已有六百余年历史。16世纪中叶经魏良辅改革后,昆山腔成为一种格律严谨、形式完备、声腔音乐婉转悦耳柔媚悠长的演唱艺术。又经许多文学艺术家奉献智慧,昆曲艺术成为融文学、戏剧、表演、音乐、舞蹈、美术于一体,富有诗情画意的舞台综合艺术,她集中国古典艺术与美学之大成,是东方艺术的杰出代表。她的丰富、严谨、完整、精深的戏剧艺术体系,成为中国各种戏曲发展的资源,被誉为“百戏之母”;她独特深厚的美学传统与独具神韵的东方风格,数百年来历经沧桑而始终对于人们具有永恒的魅力。

昆曲艺术是中国古代艺术家们天才创造的杰作,也是处于“全球化”时代的21世纪的我们实践文化创新的不竭的资源。

保护、继承、弘扬、发展昆曲的工作任重而道远。继承传统经典剧目与艺术,培育青年演员与发展昆曲艺术,研究中国昆曲的历史与现状,挖掘与整理昆曲的历史资料、文物与遗迹,向21世纪的人们宣传与推广昆曲这一中国文化代表的杰出价值,需要我们为之竭尽全力。

本书意在较全面系统地介绍昆曲历史、艺术及其在当代的发展情况,重探昆曲源流,阐释昆曲奥秘,并以九百幅经典剧照、明清珍本木刻版插图展现昆剧精华,召唤昆曲的历史记忆与舞台生命。

成语词典的词典—《成语源流大词典》编后记

成语源流大词典,刘洁修编,¥148,江苏教育出版社。2004年12月获第十四届中国图书奖。

学过英语的中国人几乎都知道标着“牛津”牌子的英语词典,从初阶到高阶,从简明到详解,针对不同层次的读者,可谓应有尽有。这么多“牛津”牌词典实际上都是在《牛津英语词典》的基础上简缩而成,《牛津英语词典》是这些词典的词典。1857年,伦敦语言学会提出编纂《牛津英语词典》,对盎格鲁-撒克逊时代以来的英语进行一次全面深入的考证和研究,以便对英语教学和英语文化传播发挥历史性影响。1928年,初版面世;1989年,出版了二十卷本的第二版;2000年,第三版出版工作启动。词典的每一个条目,不仅要释义、说明用法,还要描写它过去的面貌,对每个单词和短语的定义、注解都要有明确的文献来源和依据。编辑们不仅要追踪词汇的历史,还要研究相关的文化背景,即词汇的使用语境。英语能够成为当今国际交往的有力工具,内容博大精深的《牛津英语词典》起到了促进作用。

英国人有值得他们骄傲的航空母舰式的巨型词典,中国人有没有呢?有!在收字方面,我们有八卷本《汉语大字典》;在收词方面,我们有十二卷本《汉语大词典》。他们记录了汉语单字和词汇的详尽历史,尽管这两部大型语文工具书还需要进一步地修订与完善,但是汉语辞书的里程碑已经树立起来了。然而,科学的研究是没有止境的,学科内的划分也越来越细致,在汉语词典这个上位概念下面,又有断代词典、专书词典,还有特殊语汇词典,如成语词典、典故词典、俗语词典等,这些词典从不同层面、不同角度丰富了汉语词典的内涵,为编修更高层次的语文辞书打下了坚实的基础。在新世纪到来之际,我们欣慰地看到,作为汉语词汇重要的组成部分———成语,终于有了展示自己历史纵面的描写性词典,这就是刘洁修先生的《成语源流大词典》(以下简称《大词典》)。

汉语是世界上使用人口最多的语言,历史悠久,文献宏富,理所当然地成为世界上表现力很强的语言之一,这一点离不开汉语有着丰富的成语。成语把历史积淀的大量信息(主要是典故)浓缩在几字格的固定形式中,稍有文化修养的人,一望便知,意在不言中。早在两千多年前的春秋时代,诗书已经成为诸侯朝聘会盟时最爱引用的典籍。战国时代的辩士、纵横家更是引经据典以增强说服力。秦以后的汉赋、魏晋六朝骈体文学中更是大量用典,甚至出现堆砌典故的风气。唐代李善为《文选》作注,大部分篇幅用来诠释这些成语典故。宋元时代类书大盛,供文人士子属诗作文参考的典故汇编之作不胜枚举,即如当时常见的居家必备的类书《事林广记》中就收录了不少典故。常用的典故渐渐在使用传播过程中产生了固定的形式,成为约定俗成的常用语词。所以严格地讲,典故和成语是难以明确区分的。可以说,成语的使用,由来尚矣,不可得指名其时。成语本身随着时代的发展而发展,有些在语言生活中被淘汰了,有些则保留下来,但是在形式上产生了变化。这些不同时代不同形式的成语异彩纷呈,极大地丰富了汉语的词汇,增强了汉语语言的表现力。直到今天,成语在人们的语言表达中仍然起着重要的作用,坊间不同类型的成语词典层出不穷,不正是说明了成语无穷无尽的生命力吗?对成语这一祖国文化的宝贵遗产需要作穷尽式地科学整理,这已经成为汉语史研究中重要的基础工作。

但是目前坊间的成语词典还多停留在选录、解释的层面,跟科学地、有系统地整理还有相当大的距离。这样的成语词典我们不但不缺少,相反重复的选题还很多,其中良莠不齐,多有误人子弟之作。真正带有原创性的应该是描写成语产生演变发展的历史性词典,它记录着成语的历时演变,这就上升到了汉语史研究的高度。《大词典》正是符合这一要求的力作。《大词典》为大16开本,正文部分1352页,洋洋600万言,江苏教育出版社2003年出版。该书作者在第一阶段即商务印书馆出版的《成语考释词典》(曾于1990年获第四届中国图书奖二等奖)的基础上,又大规模地收集资料重编而成。比起《成语考释词典》,作者更注重对源的追溯,同时也加强对流的梳理,资料更为详实。该书可称许之处甚多,其犖犖大者有如下数端。

其一、巨大的汉语成语宝库。粗略以词条索引为依据估算,主条加副条共计47000余条,收词之齐备,可谓前无古人。作者不仅溯其源,辨其流,更逐一释义,为今后其他类型的词典收录成语打下了基础,说他是成语词典的词典,应不为过。《大词典》在收录成语常见形式的同时,大量收录各种变体,以明辨源流,这是她的重要特色。成语是一个历史形成的相对固定的语词形式,其表现形式是不完全相同的,现在有了这部词典,我们可以多角度、全方位地来检讨文献中出现的成语,这不能不说是本书的一个重大贡献。

其二,徵引文献宏富。一部词典是否详实可靠,除了看他的释义外,更重要的是看他所采择的书证。释义源自归纳,书证来源越多,释义就越可靠,反之则否。《大词典》引书上至佶屈聱牙的《尚书》,下至通俗易懂的明清小说,徵引文献极为丰富,从源到流,条分缕析,把语言事实都穷尽地摆出来,即使读者不同意作者的看法,也有可以覆核的依据,这是一种实事求是的治学态度。

其三,溯源可靠。《大词典》与其他成语词典最大的不同之处即在于溯源工作。所谓溯源,就是找出成语或其原始形式产生的首见时代。溯源辨流正是《牛津英语词典》的特点,也是大型语文辞书应具备的要求。历史进入21世纪,计算机大量普及,文献检索技术已经相当发达,对一个词汇在古文献中出现的语境、频次我们都可以在短时间内检索出结果。但是计算机并不是万能的,有一些成语,他的初始形态是模胡的,我们甚至无法预设他的原始形式是什么,这样我们的计算机检索便无能为力了。所以溯源工作非得要求作者对古代文献极其熟悉,否则溯得的源恐怕只能停留在简单低级的层面。翻阅《大词典》,阅读比勘原始文献的高级溯源工作在在皆是,这正是作者多年心血的体现。

第四,历史描写明晰。《大词典》的学术价值尤其体现在记录成语在不同时期变化发展的语言事实,对成语的历时变化进行了明晰的描写,为当代以及后代的语言工作者提供专题研究的依据。任何科学研究都离不开事实作基础,科学的现代语言学自无例外。《大词典》具备系统而详备描写的语言事实,所收成语之丰富自不必说,还提供详尽的书证,可资词典编纂者和研究者采择。对成语的主条与副条进行考证与说明时,均要言不烦,说明其来龙去脉,信而有徵,准确精当,从而大大提高学术价值。可以毫不夸张地说,《大词典》记录的成语是汉语词汇研究领域不可或缺的。

五、历史文化价值不可估量。和《牛津英语词典》一样,《大词典》不仅可供语词的查阅,还具有很高的历史文化价值。打开《大词典》,真的让我们可以领悟到十九世纪欧洲语言学家的著名学说“每一个词都有它自己的历史”。有的成语看似平淡无奇,实际上它的背后又蕴含了丰富的历史与文化。每一个成语,均历历如面,恰似古代社会的一则生动的故事。无论是专家,还是学子,捧起这部词典,必能从中找到自己所需要的信息。

无庸讳言的是,以一人之力完成这样一部600万言的巨著,难免会有遗珠之憾。比如在文献中还存在着的成语变体而《大词典》失收的情况,如“策名委质”,在《后汉书》、《隋书》中另有“委质策名”的形式。所以我们希望刘先生在今后的修订工作中,能更多地借用现代语料库技术,进行更穷尽的检索,当然,这是苛求了。成语的科学研究,例如断代研究的工作还刚刚开始,我们有理由相信,刘先生的这部词典为今后更深一步的研究提供了巨人的肩膀,今后要做的工作还很多很多。学者可以吸收其长处,去攀登新的高峰。

《现代汉语方言大词典》简介

现代汉语方言大词典(综合卷),全六册,¥1128,江苏教育出版社

《现代汉语方言大词典》是国家“八五”计划社会科学基金重点科研项目,由著名语言学家李荣先生担任主编,中国社会科学院语言研究所和全国方言学家60余人共同编纂。

本词典覆盖汉语十大方言区。词条总计近40万条,总字数约为1600万。在词典正文前有42处方言的概况,介绍了各地的历史沿革、行政区划、自然及人口概况,各地方言的内部差别,声韵调系统,各地方言的特点,与周边主要方言的对比,常用词汇等等,使读者对各地的方言概况有一个全面的了解。

正文不求面面俱到,而是收录最有当地方言特点的条目和用于进行方言比较的条目,打破地点界限,按词条首字的笔划笔顺作统一的汇编,检索较为方便。在分地方言词典的基础上,重新进行了实地调查,改正了原分地词典中的一些错误和不完善之处,增补了大量例词和例句,对一些本字也作了重新考证。

与分地方言词典相同,本词典一律采用国际音标详注音值,标示参见和互见条目。词典用规范的现代汉语释义。

本书2003年11月获第六届国家图书奖,新闻出版总署第五届国家辞书奖一等奖,2004年4月获江苏省新闻出版局第九届江苏优秀图书奖荣誉奖。

《南通地区方言研究》简介

《银翼杀手(Blade Runner)》编后记

题记:四年过去了,迪克科幻系列的销售并不如人意,原因是多方面的。毕竟这是一部老掉牙的科幻小说,和现在这个时代渐行渐远了。四年前的书评今天读来难免觉得有几分幼稚,但是既然是少作,想想看,姑且留着罢,也算是对曾经走过的岁月的纪念。

《银翼杀手》(Blade Runner),江苏教育出版社,2003年,迪克科幻系列

本书于2004年10月获第25届华东地区优秀教育图书奖三等奖。

二十世纪六十年代是一个充满危机的年代,1962年发生的古巴导弹危机,使核战争的乌云笼罩在世界人民的头顶上。人们对动荡的世界感到不安,感到困惑,幻想着能有一个世外桃源。“核冬天”、“火星移民”成为人们思维中不自觉地冒出来的词汇。迪克在这个时代写出了《银翼杀手》这样的作品,不是偶然。翻开第一章,作者平淡的叙述似乎只是向读者展示主人公瑞克和他的妻子为了情绪调节仪的设置而争吵,仿佛在为怎样摆弄一件高科技产品而产生了分歧。这一段描写看起来和追杀机器人的主题无关。但是反复回味,这一章恰恰奠定了整部作品的灰色基调,一个时代的基调。灰色,正是这个时代的颜色。看吧,开头第一节主人公妻子那“灰色的、蒙眬的睡眼”,到加拿大骑警为了防止灰尘幅射而穿的灰色的铅裤,到那些空置的被人遗弃的遍布灰尘的公寓,鲜活的动物一天天地被尘埃吞噬,新闻里每天都要播放动物的“讣告”,人类的情绪灰暗到需要机器来调节,这是怎样的一个灰色的世界啊。在这样一个压抑的背景下,我们开始接受作者款款道来的故事。

我们的主人公只是一个普通的人物,他不富有,所以他要冒着生命危险去追杀从火星上逃来的机器人。这些机器人有罪吗?听,瑞克的妻子愤怒地说:“你是警察雇佣的刽子手。”这些机器人由人类造出来放在火星上为人类提供服务。但是在一个人类自身已经被物质异化的时代,机器人的命运无论在哪儿都是悲惨的。在孤独的火星上,他们摆脱不了被奴役的地位;在破败的地球上,找不到他们理想的藏身之所。他们的外貌、智力丝毫不逊于人类,但是他们缺乏人类惺惺相惜的情感。这注定他们在遭到追杀时无处潜藏,不能患难与共。

幸运的是,我们的主人公是一个充满了情感与关怀的人物,在追杀机器人的过程中,他觉得痛苦与不安,良心受到拷问,他甚至爱上了机器人。他把追杀前三个机器人的赏金贷款买了一只黑色的努比亚羊,他认为饲养一只电子动物是可耻的。他看到机器人柳巴•陆夫特以一个女歌唱家的面目出现在大庭广众之下,他为她美妙的歌声陶醉了。难道这样一个美好的生命就要在镭射枪下消失吗?这样一个美好的生命有什么罪过?她给人们带来的只有欢乐。痛苦、徘徊与不安,交织在我们主人公的心里,这是人类最本能的情感,这是灰色天空下的一丝亮色。我们的主人公在测试机器人与人类的区别时,使用的正是这种情感测试。只有这样一种测试,才能测出人类情感中最微妙最柔弱也是最美好的一面。

原著的标题是“机器人能否梦到电子羊?”主人公用冒着生命危险得到的赏金换来一只真正的羊,却被机器人报复性地推下高楼摔死了。因此他不得不再次面对自己原先那只冰冷的电子羊。动物在小说里成为情感的标志性词语。机器人缺少情感,当然不可能去接受一只真正的动物,所以他们剪断蜘蛛的腿而无动于衷。他们的智力虽然胜过人类中的智力欠缺者,但是也正是情感缺失使他们不能真正融入到人类的大家庭里来,作家在这里站在了生命的立场上,情感在生命和非生命之间划开了一道鸿沟。机器人能否梦到电子羊?如果可能,也只是一只电子羊而已。

这个故事出版于上世纪六十年代,如果简单地把她作为一部科幻作品来阅读,或许会让读者有些微失望。轻轻地回首,这世界发生了翻天覆地的变化,人们的价值观在变,人们对生命的看法在变,是世界改变了我们,还是我们改变了世界,或许两者都有。作家的故事在那个年代也许让人读来惊心动魂,但是在现在这样一个充满冲击力、充满了视觉诱惑、感情的天平不断倾覆颠倒的年代,故事也许不能像当年那样紧扣我们的心弦了。但无论如何,我们心底那一份珍贵的情愫依然,那一份悲天悯人的情感尚在,这就够了。当我们平心静气地欣赏这本薄薄的小册子,我们会在平淡中获得一丝感动,那是在寒冬的雪夜轻轻嗅到一缕腊梅香的感动,这也许正是网络时代的我们孜孜以求的吧。

2007年4月21日星期六

黄永年先生小传

编者按:2005底笔者申报普通高等教育“十一五”国家级规划教材,请黄先生提供了这篇小传,当时黄先生精神很好,在电话中很健谈。两年后的今天,笔者重读这段文字的时候,黄先生已归道山。

黄永年,江苏江阴人,1925年10月14日出生,1950年复旦大学历史系毕业后,历任上海及西安交通大学助教讲师,,1981年任陕西师范大学副教授,1982年任教授,2001年退休。现仍为全国古籍整理出版规划小组成员,全国高等院校古籍整理研究工作委员会委员,国家文物鉴定委员会委员,中国史研究编辑委员会委员,北京大学中国古文献研究中心兼职教授,曾任第七届全国人民代表大会代表。

黄永年是海内外知名的史学家、古文献学家、版本目录专家。所撰论文已汇编有《唐代史事考释》、《文史探微》、《文史存稿》,论文改写成札记有《树新义室笔谈》,其余文字汇编有《学苑零拾》、《学苑与书林》,专著有《六至九世纪中国政治史》,教材已成书者有《古籍整理概论》、《唐史史料学》、《古文献学四讲》、《古籍版本学》、《子部要籍概述》、《史部要籍概述》,整理古籍具创见者有《类编长安志》、《西游证道书》。

黄永年自十三岁起购读线装古籍,上世纪五十年代即以精熟版本目录知名,其鉴定水平之高,迄为学术界及上海北京的古籍旧书行业所称道。改革开放后编集全国善本书总目,陕西省及西安市的挑选鉴定工作即由他主持,发现了研究话本的重要文献元刻《新编红白蜘蛛小说》残页,大学图书馆目录中公认高质量的线装本《陕西师范大学图书馆善本书目》也由他一手撰成。1979年在历史文献学研究生课程中他首先开设系统讲授的版本目录学,对古籍版本各个时期的特征和如何鉴别,开创性地作了科学的可操作的讲述。其讲义的简本已收入上述鹭江出版社名师讲义丛书中的《古文献学四讲》,上述《古籍版本学》乃其详本,收入即将出版的全国高等院校古籍整理研究工作委员会教材丛书。1985年在北京大学讲学时,所讲古籍版本学还曾全部录音,供全国高等院校使用。

《古籍版本学》目次与前言

《古籍版本学》,黄永年先生著,《古文献学基础知识丛书》之一。江苏教育出版社,2005年12月繁体中文版,定价¥22元。

目次

○前言

○緒論

第一章 研究對象

第二章 版本和善本

第三章 研究角度和用途

○版本史和版本鑒別

第一章 研究方法

第二章 參考書

第三章 雕版印刷的出現

第四章 書冊制度

第五章 宋刻本(包括遼金刻本)

第六章 元刻本

第七章 明刻本

第八章 清刻本(以及清以後的民國刻本)

第九章 活字本套印本插圖本

第十章 抄本稿本批校本

第十一章 影印本

○版本目錄

第一章 參考書

第二章 研究方法

○後記

前言

古籍版本學是一門既古老又時新的學問。說它古老,是因為至遲在西漢後期劉向、歆父子校中秘書時已注意到版本的異同,明清以來藏書講版本之風尤大盛,積纍了不少經驗和知識。但在過去的高等院校,卻很少開設版本學這類的課程,至少我上大學時不曾有老師給我講過這類課程。即使個別學校有,恐怕也只是傳授點零碎的知識,因為沒有見到過有系統的講義或印成專著在學術界流傳。少數大學的圖書館開設過中國書史的課程,圖書館學者劉國鈞編寫過一冊《中國書史簡編》作為教材,但實際上只是中國學術簡史和中國書籍出版史的混合物,和古籍版本學走的不是一個路子。在高等院校正式設置古籍版本學課程,是近幾年的事情,如1983年7月教育部印發的《關於制定中國古典文獻學歷史文獻學碩士學位研究生培養方案的幾點意見》中就規定古籍版本學為必修課程,一些高等院校也或先或後給有關專業的碩士研究生、研究生班和古籍整理短期講習班開設了這門課程,所以說這又是一門時新的學問。

當然,時新不等於趕浪頭,不能來個新瓶裝舊酒,把前人的經驗和知識東拼西湊地搬弄一通,甚至把葉德輝的《書林清話》改頭換面地照搬一通,這還不如讓學生直接看原書好了,變戲法糊弄人幹什麽?何況,像《書林清話》之類能不能算是古籍版本學呢?我看是不能算的。所謂『學』者,顧名思義應該是一門科學,而任何一門科學,都必須是在大量有代表性的事實或現象的基礎上,提煉出規律性的東西,從而建立比較完整的體系。以此來要求,《書林清話》之類顯然是不夠格的。王國維、趙萬里開始做了一點,為宋刻本的條理化作出過貢獻,元以下則尚付闕如,其他方面更多未涉及。要給古籍版本這門學問建立體系,使之成為名副其實的一門科學——古籍版本學,尚有待今人努力。

我個人本來只弄中國古代史的隋唐上至北朝齊周部分,也旁及一些中國古典文學如古典小說之類,但由此而和古籍打了近半個世紀的交道,和前人一樣對版本積纍了一些知識。但又不滿足於掌握零碎的知識,頗想把這些知識加以條理化,找出點規律性的東西,給古籍版本這門學問建立個粗略的體系。1978年陝西省召開古籍善本工作會議,要給與會者講點有關版本的知識,用幾天時間趕寫了四萬多字的講義,是建立體系的嘗試,只是論述範圍局限於對版本尤其是所謂善本的鑒別上,因此講義的名稱也只叫《古籍版本及其鑒別》,而不及其他。1982年在陝西師範大學開始招收歷史文獻學專業(古籍整理研究方向)的碩士研究生,要開講古籍版本學,就把這本講義重印分發以應急。講義所未涉及而應讓學生知道的大量內容,則全憑口頭講授。我又有個習慣,講課時不喜歡念講稿或講義,即使有了講稿講義也喜歡脫離開而用日常的語言比較形象地來講,沒有寫出講稿講義更是如此。這樣學生聽起來好懂,可筆記又會有顧此失彼、不得要領之苦。於是在對付了兩個學年之後,決心把《古籍版本學》這本書正式寫出來,作為教材,庶聽者講者都可以比較主動。

我主張在高等院校講堂上應該主要講自己的研究心得和成果,至少多數文科本科生的專業課應該如此,何況給研究生開課。因此,這本書在譔寫中除利用前人搜集的資料外,只在講述古籍形制、宋金本地域時,承用了若干成說。此外,從書的結構到內容,都貫徹自己的觀點,談自己的東西。『版本史和版本鑒別』部分大體本諸舊講義《古籍版本及其鑒別》,而作了大幅度修改充實。『總論』和『版本目錄』兩部分則多屬近年來所講,而第一次用文字寫出來。

我在古籍版本這門學問上其實只能算是自學出身。而且我認為很多學問、特別是文科中的某些學問主要得靠自學。如果僅僅滿足於聽課,不在老師指導下花更多時間自學,即使當上大學生、研究生也決不會有成就。相反,只要堅持自學,肯下苦功夫,進不了大學也完全有可能成才。因此,這本書在文字上儘量寫得好懂些,學習方法上也儘量講得具體些,使沒有機會聽課的人可以通過閱讀窺知這門學問的門徑,當然對有機會聽課的人同樣有好處。

目前,精於古籍版本的老人已不多了。在這門學問上如何承先啟後,使之發揚光大,從而在文化建設事業中起到應起的作用,是青年人應該承擔的職責。希望這本《古籍版本學》的問世,能在這方面有所幫助和推動。

**************************

以上是1985年初寫的,當時只寫到元刻本,就匆忙油印,在國家教委全國高等院校古籍整理研究工作委員會委託復旦大學舉辦的講習班上使用,同年在北京大學古文獻專業講版本學時也曾以此作為講義。以後又應邀為鄧廣銘先生主編的《中國歴史研究知識手冊》寫了近四萬字的簡略的『版本』篇,並單行作為研究生的教材。1992年此《古籍版本學》的譔寫列入了國家教委社會科學『八五』規劃,到1997年全部完成,編入全國高等院校古籍整理研究工作委員會的《古文獻學基礎教材》,由江蘇教育出版社正式付印出版。這和1985年只寫到元刻的舊印本的問世,相去又有十二年了。這十二年中新出版的參考書這次已酌量補入,對舊印本的文字也間或有所潤色,但大體上仍是當時面貌,未曾另起爐灶。

又竊本譔著教材之慣例,書中提及今人處概不加先生、女士等稱,尚祈諒鑒為幸。

《鲁国尧语言学论文集》简介

《鲁国尧语言学论文集》,江苏教育出版社2003年出版,定价¥48。

去年年底由江苏教育出版社印行的《鲁国尧语言学论文集》,在语言学界引起很大反响,有语言学家誉为,在近年出版的语言学的论集中,无论内容、编排、装帧,特色都是十分鲜明的,允称第一。

南京大学鲁国尧教授,研究语言学多年,饮誉学界。作者自选重要论文,反覆斟酌,孜孜八年,终成此编。作者治学面颇广,涉及音韵、方言、词汇、语法、文字等。限于篇幅,本文仅举其在方言史和音韵学研究领域内的贡献,略作阐述。

在其方言史研究中当以《泰州方音史与通泰方言史研究》和《“颜之推谜题”及其半解》二篇宏文为代表,后文为作者穷四十余年心血而成的精心之作。两篇文章时隔近四十年,但共同的特点是把方言史的研究立体化了,触及到汉语方言史研究若干重大问题,如南北朝通语问题,南朝通语与吴方言的接触、斗争问题,古吴语之北域及何时转变为汉语的古吴方言问题,通泰、客、赣方言的同源问题,等等。这些方言史研究上的大而难的课题,作者以一人之力得出丰硕的成果,成为学术史上不可漠视的里程碑式的著作。作为中国音韵学研究会会长,作者对方言学却极为重视,他曾多次在不同场合以通俗的语言表达了相同的看法:“方言学是音韵学的亲兄弟。”正是基于这一学术思想,作者指导的学生在方言史研究上多有佳作问世,如刘晓南教授的《宋代闽音考》,乔全生教授的《晋语史研究》,林亦教授的《二十世纪东南地区方言史研究》。除此之外,还有一篇需要大书特书的论文是《明代官话及其基础方言问题》,作者根据《利玛窦中国札记》中有关明代官话的几种关键性材料,对明代官话的基础方言作了全新的探讨,这一成果触动了学术界多年来以北京话为明代官话基础方言的传统观点,在海内外引起震动,李思敬先生把这篇文章称作是近代汉语研究上“新的路标”。

音韵学研究是作者的当行本色。大致可以分为两个方面。一是词韵研究,这是作者一直孜孜不倦努力的方向。作者对两万余首宋词的用韵作了穷尽式的研究,又下探至金元词韵,旁及部分宋金元诗韵和元曲韵。论文集收录的《论宋词韵及其与金元词韵的比较》是作者确定宋词用韵十八部类模式的总结之作,指出了宋词韵十八部类植根于宋代通语,填补了语音史长链上的重要一环。二是等韵学研究。作者访求异域的韵学要籍,使埋没在历史尘埃中的宇内孤本《卢宗迈切韵法》得以重见天日。作者以惊人的毅力,在浩如烟海的古代典籍中搜求爬疏,终成《〈卢宗迈切韵法〉述论》一文,不仅对不见于载籍的《卢宗迈切韵法》的来龙去脉作了尽可能详密的研究,而且通过不同韵图之间的比较,揭示出“切韵图是层累地造出来的”观点。这一对等韵学的研究具有指导意义的思想已为学术界所公认。

这本论集颇为厚重,既有宏观的恢弘,具有思想的深度,而其对语言的描写,对史实的考证又细针密缕,几达无懈可击的地步。

能够取得如此可敬的成果,除了心如止水的问学境界,更在于方法论上的深入思考。作者自己提出治学三原则:“坚实、会通、创新。”这本厚重的论文集表明:坚实来自于穷尽式的研究,会通来自于“兼收并蓄”式的治学与潜心深思,以探求真理为终极目标,惟此方有创新,惟此创新方为创新,所以这本论集中颇多思想的闪光。

《鲁国尧语言学论文集》作者获奖感言

《颜勤礼碑》铭文校补

題記:余幼習顔魯公勤禮碑,見字而不知義,實為依樣葫蘆。今過而立之年,小女又習此碑。兒時寒窗景象,猶歷歷在目。前塵往事,回首唏噓。重讀此碑,难解之處,在在皆是,自歎學識荒疏,韶光空度,能不愴然?

唐故祕書省著作郎夔州都督府長史史字闕,據後文補上護軍顔君神道碑

曾孫魯郡開國公真卿撰并書

君諱勤禮,字敬,琅邪臨沂人。高祖諱見見字闕,據《梁書》補遠,齊御史中丞,梁武帝受禪,不食數日,一慟而絕,事見《梁》《齊》《周》書。曾祖諱恊,梁湘東王記室參軍,《文文字闕,暫補苑》有傳。

《梁書》卷五十:顏協,字子和,琅邪臨沂人也。七代祖含,晉侍中國子祭酒西平靖侯。父見逺,博學有志行。初,齊和帝之鎮荆州也,以見逺為録事參軍。及即位於江陵,以為治書侍御史,俄兼中丞。髙祖受禪,見逺乃不食,發憤數日而卒。髙祖聞之曰:“我自應天從人,何預天下士大夫事。而顔見逺乃至於此也?”

《周書》卷四十:(顔之儀)祖見逺,齊御史治書,正色立朝,有當官之稱。及梁武帝執政,遂以疾辭。尋而齊和帝暴崩,見逺慟哭而絶。梁武帝深恨之,謂朝臣曰:“我自應天從人,何預天下人事,而顔見逺乃至於此?”當時嘉其忠烈,咸稱歎之。父恊以見逺蹈義忤時,遂不仕進。梁元帝為湘東王,引恊為其府記室參軍。恊不得已,乃應命。梁元帝後著懷舊志及詩,竝稱贊其美。

祖諱之推,北齊給事黃門侍郎、隋東宮學士,《齊書》有傳。始自南入北,今為京兆長安人。父諱諱字闕,據文義補思魯,博學善屬文,尤工詁訓,仕隋司經局挍書、東宮學士、長寧王侍讀,與沛國劉臻辯論經義,臻□屈焉。《齊書黃門傳》云集序君自作。後加踰岷將軍。太宗為秦王,精選僚屬,拜記室參軍。□儀同娶御正中大夫殷英童女,《英童集》呼“顏郎”是也,更唱和者二十餘首。《溫大雅傳》云:“初,君在隋與與字闕,據舊唐書補大雅俱仕東宮,弟湣楚與彥博同直內史省,湣楚弟游秦,與彥將俱典祕閣,二家兄弟各為一時人物人物闕,據舊唐書補之選。少時學業,顏氏為優。其後軄位,溫氏為盛。”事具《唐史》。

《舊唐書》卷六十一《温大雅傳》:初,大雅在隋,與顔思魯俱在東宫。彦博與思魯弟愍楚同直内史省,彦將與愍楚弟遊秦典校祕閣。二家兄弟各為一時人物之選。少時學業,顔氏為優。其後職位,溫氏為盛。

君幼而朗晤,識量弘遠,工於篆籀,尤精詁訓。祕閣司經史籍,多所刊定。義寧元秊十一月從太宗平京城,授朝散正議大夫,勳解褐褐字闕,據顔君廟碑補□書省挍書郎。武德中授右領左右府鎧曹參軍。九秊十一月授輕車都尉兼直祕書省。貞觀三秊□月兼行雍州參軍事。六秊七月授著作佐郎。七秊六月授詹事主簿轉太子內直監,加崇賢館學。□宮廢,出補蔣王文學弘文館學士。永徽元秊三月,制曰:“具官,君學藝優敏,宜加獎擢。”乃拜□王屬學士如故,遷曹王友。無何,拜祕書省著作郎。君與兄祕書監師古、禮部侍郎相時齊名,監□□同時為崇賢弘文館學士,禮部為天冊府學士,弟太子通事舍人育德又奉令於司經局挍定經史史字闕,據顔君廟碑補。太宗甞圖畫崇賢諸學士,命監為讚。以君與監兄弟不宜相褒述,乃命中書舍人蕭鈞詩讚之詩讚之三字闕,據顔君廟碑補曰:“依仁服義,懷文守一。履道自居,下惟終日。德彰素里,行成蘭室。鶴籥馳譽,龍樓委質。”當代榮之榮之二字闕,據顔君廟碑補。□□以後夫人兄中書令栁奭親累,貶夔州都督府長史。明慶六秊加上護軍。君安時處順,恬□□□。不幸遇疾,傾逝于府之官舍。既而旋窆于京城東南萬秊縣寧安鄉之鳳栖原。先夫人陳郡□□洎栁夫人同合祔焉。

禮也七子,昭甫,晉王、曹王侍讀,贈華州刺史,事具真卿所撰神道碑。敬仲,吏部郎中,事具劉子玄神道碑。殆庶、無恤、辟非、少連、務滋,皆著學行,以栁令外甥不得仕進。

孫元孫舉進士,考功員外劉奇特摽牓之,名動海內。從調以書判入高等者三,累遷太子舍人。屬……玄宗監國,專掌令畫滁、沂、豪三州刺史,贈祕書監。惟貞頻以書判入高等,歷畿赤尉丞、太子文學、薛王友,贈國子祭酒、太子少保,德業具陸據神道碑。會宗,襄州參軍。孝友,楚州司馬。澄,左衛翊,□潤倜儻,涪城尉。

曾孫春卿,工詞翰,有風義,明經拔萃,犀浦、蜀二縣尉,故相國蘇頲舉茂才,又為張敬忠劍南節度判官,偃師丞。

杲卿忠烈,有清識吏幹,累遷太常丞、攝常山太守,殺逆賊安祿山將李欽欽字漫漶,據舊唐書補湊,開土門,擒其心手何千秊、高邈,遷衛尉。卿兼御史中丞,城守陷賊,東京遇害。楚毒參下,詈言不絕。贈太子太保,諡曰忠。

《舊唐書》卷九:常山太守顔杲卿與長史袁履謙、賈深等殺賊將李欽湊,執賊將何千年、高邈送京師。又卷一百八十七下《忠義》下:顔杲卿,性剛直,有吏幹。天寳十四載,攝常山太守。十五年正月思明攻常山郡,城中兵少,衆寡不敵,禦備皆竭。其月八日城陷,杲卿、履謙為賊所執,送於東都。禄山怒甚,令縛於中橋南頭從西第二柱節觧之,比至氣絶,大罵不息。是日杲卿㓜子誕,姪詡,及袁履謙皆被先截手足。

曜卿工詩,善草隸,十六以詞學直崇文館。淄川司馬旭卿善草書。胤山令茂曾訥言敏行,頗工篆籀,犍為司馬,闕疑仁孝,善《詩》、《春秋》。杭州參軍允南,工詩,人皆諷誦之。善草隸,書判頻入等第,歷左補闕殿中侍御史,三為郎官。國子司業金鄉男喬卿,仁厚有吏材,富平尉。真長,耿介,舉明經。幼輿,敦雅,有醖藉,通班《漢書》,左清道率府兵曹。真卿,舉進士挍書郎,舉文詞秀逸,醴泉尉,黜陟使王鉷以清白名聞,七為憲官,九為省官,薦為節度採訪觀察使,魯郡公允藏敦實,有吏能,舉縣令,宰延昌。四為御史,充太尉郭子儀判官,江陵少尹,荊南行軍司馬。長卿、晉卿、邠卿、充國質多無祿早世。名卿,倜佶伋倫,並為武官。

玄孫紘,通義尉,沒於蠻。泉明孝義,有吏道,父開土門,佐其謀。彭州司馬威明、邛州司馬季明,子幹、沛、詡、頗,泉明男誕及君外曾孫沈盈、盧逖,並為逆賊所害,俱蒙贈五品京官。濬,好屬文,翹華正□。並早夭。熲,好五言,挍書郎。頲,仁孝,方正明經,大理司直,充張萬頃嶺南營田判官。顗,鳳翔參軍。頍,通悟,頗善隸書,太子洗馬、鄭王府司馬。並不幸短命。通明,好屬文,項城尉。翽,溫江丞。覿,綿州參軍。靚,鹽亭尉。顥,仁和有政理,蓬州長史。慈明,仁順幹蠱,都水使者。穎,介直,河南府法曹。頔,奉禮郎。頎,江陵參軍。頡,當陽主簿。頌,河中參軍。頂,衛尉主簿。願,左千牛。頤、頮,並京兆參軍。□、須、□並童稚未仕。

自黃門御正至君父叔兄弟洎子姪揚庭、益期、昭甫、強學,十三人四世為學士侍讀,事見栁芳續《卓絕》、殷寅著《姓略》。小監、少保以德行詞翰為天下所推。春卿、杲卿、曜卿、允南而下,洎君之群從光庭、千里、康成、希莊、日損、隱朝、匡朝、昇庠、恭敏、鄰幾、元淑、溫之、舒說,順勝、怡渾、允濟、挺式、宣韶等,多以名德著述,學業文翰,交映儒林,故當代謂之學家,非夫君之積德累仁,貽謀有裕,則何以流光末裔,錫羨盛時。小子真卿聿修是忝,嬰孩集蓼,不及過庭之訓。晚暮論譔,莫追長老之口。故君之德美,多恨闕遺,銘曰

2007年4月20日星期五

鲁国尧先生与《广韵》的出版

学科的建设和发展离不开经典著作的传承与出版,汉语音韵学自然也不例外。自1949年以来,中国大陆各大高校逐步成立了古典文献学和汉语言文字学专业,在教学过程中对经典著作的需求也与日俱增,但是出于多方面因素,相应的文献典籍出版工作与学科的快速发展和学生人数的逐年增加相比,却显得滞后。尤其在汉语音韵学领域,几本必备韵书的出版已经远远落后于时代的要求,如《广韵》,《集韵》,《韵镜》,《七音略》等等。有鉴于此,2002年初,肩负中国音韵学会会长重任的南京大学鲁国尧教授和江苏教育出版社就这一现状进行了反复研讨,决定影印出版《广韵》一书,以敷教学之用。

其时,市面上能见到的《广韵》仅有上海辞书出版社出版的《新校互注宋本广韵》,该书主要针对专业研究人员,但是对于普通学子而言,却未免显得价高而厚重,不适合教学要求。基于这一考虑,鲁先生选择《四部丛刊》影印的宋巾箱本《广韵》缩印本为底本,对于巾箱本的缺页部分,鲁先生没有照搬张元济配以泽存堂本的做法,而是到海外访求善本配齐缺页,使新版《广韵》成为真正的宋本。另根据多年从事音韵学教学的经验,在《广韵》后面又附以永禄本《韵镜》,使两书在教学过程中合之双美,相得益彰,加深了学生对广韵音系的认识和理解。《宋本广韵·永禄本韵镜》成书之后,鲁先生亲自执笔撰写了集学术性与普及性于一体的《弁语》冠于书首,成为学生理解使用《广韵》和《韵镜》的津梁。

《宋本广韵·永禄本韵镜》于2002年8月首版后,即在当月召开的石家庄音韵学会上获得好评。两年之间,是书在大江南北、黄河两岸、珠江之畔的莘莘学子攻读汉语音韵学这门绝学的荆棘路上,发挥了重要作用。2005年初,该书首版3000册即已告罄。面对广大学子与教师要求重印再版的呼声,鲁先生增补了与《韵镜》同属切韵系韵图的元至治本《通志·七音略》,并且提出了前无古人的出版构想,即采用《韵镜》和《七音略》逐图对照的形式,使宋人所描绘的广韵音系完整无遗地展现在读者面前,学人可以借此求同存异,比勘研究。鲁先生又于百忙之中,为2005年12月的新版写了增补说明,以简明扼要的语言向读者介绍了《七音略》及最新研究成果,嘉惠士林。

《广韵》《韵镜》《七音略》的出版,加速了汉语音韵学这门古老而又时新的学科的发展壮大。

2007年4月19日星期四

宋本广韵·永禄本韵镜合刊影印本弁语(上篇)

文化,古代和现代不同,表现在辞书上,古代也和现代不同。为了文化的传与承,为了语文的教与学,辞书应运而生。古代的辞书,在字书出现之后,又有韵书,韵书是按韵(韵是汉语语音的要素)编排、依韵检字的辞书,在现代辞书中,韵书只占极小的比例。而在古代则不然,“唐人盛为诗赋,韵书当家置一部,故陆、孙二韵,当时写本当以万计。”(王国维《书吴县蒋氏藏唐写本唐韵后》)唐宋是韵书的兴隆时期,溯其原始,南北朝时期,韵书和音义书已臻发达,诸家蜂起,隋文帝开皇(581-586)初年,南北精英,即当时的音韵学家、人文学者、诗人共十人参与的长安论韵是中国音韵学史上的重大事件,导源于此,仁寿元年(601)陆法言的《切韵》成书。《切韵》很快为世人接受,封演(唐玄宗至德宗时人)《封氏闻见记》卷二:“隋朝陆法言与颜、魏诸公定南北音,撰为《切韵》,……以为文楷式。而先、仙、删、山之类,分为别韵,属文之士,共苦其苛细。国初,许敬宗等详议,以其韵窄,奏合而用之。”《旧唐书·许敬宗传》:“高宗嗣位,代于志宁为礼部尚书。”“六年,复拜礼部尚书。”可见《切韵》至唐时成了官府用于科举考试的标准韵书,而前此诸家韵书遂逐渐佚失。毫不夸张地说,《切韵》是中国音韵学的经典,唐宋的韵书绝大多数都是它的支裔,数以十计的增订本统统被称为“《切韵》系韵书”。在“《切韵》系韵书”中最享盛名的是宋真宗颁行的《大宋重修广韵》。

宋代在统一中国后,偃武修文,为了科举考试的需要,宋初诸帝很重视韵书、字书的规范工作。王应麟(1233-1296)《玉海》卷四五“艺文·小学”的“雍熙《新定广韵》”条云:“太平兴国二年六月丁亥,诏太子中舍陈鄂等五人同详定《玉篇》、《切韵》。”是年为公元九七七年。“景德《新定韵略》”条云:“景德四年十一月戊寅,诏颁行《新定韵略》,送胄监镂版。先以举人用韵多异,诏殿中丞丘雍重定《切韵》。”王应麟用“先”字追溯,说明丘雍重定《切韵》一事较早。《玉海》“景德《校定切韵》、祥符《重修广韵》”条云:“景德四年十一月戊寅,崇文院上《校定切韵》五卷,依九经例颁行(本陆法言撰),祥符元年六月五日改为《大宋重修广韵》。”现在我们可以打开《广韵》,卷首载景德四年十一月十五日(公历1007年12月27日)牒文,云:“爰命讨论,特加刊正。”这牒文中的“十五日”即玉海中的“戊寅”,可见经过长时间的酝酿、准备、试验,以前此的《切韵》某本作为蓝本,修订而成《校定切韵》,终于在景德四年十一月十五日皇帝命令颁行。但是《广韵》卷首又有第二道牒文即大中祥符元年六月五日(公历1008年7月10日)牒文,云:“爰择儒臣,叶宣精力,校雠增损,质正刊修,综其纲条,灼然叙列,俾之摹刻,垂于将来,仍特换于新名,庶永昭于成绩,宜改为《大宋重修广韵》。”显然这是对上年底的《校定切韵》的又一次“刊修”,年中告成,皇帝赐以新名。宋人章如愚《山堂考索》前集卷十一“诸子百家门·韵书类”的“广韵”条云:“景德四年刊正,大中祥符元年命儒臣增损,改为《重修广韵》。”据《金华贤达传》卷七,章如愚乃宋宁宗庆元二年(1196)进士,著名学者。《广韵》经两次修订,两次命名,宋人章如愚、王应麟所言当为可信。《广韵》本身没有标明作者,据《玉海》卷四五,宋仁宗宝元二年(1039)官修《集韵》成书,其“韵例”云:“先帝时令陈彭年、丘雍因法言韵,就为刊益。”只有三十一年的时距,其言毋庸置疑。《广韵》的功用从宋人笔记可见一斑:陆游《老学庵笔记》卷六:“方大驾南渡,典章一切扫荡无遗,甚至祖宗谥号亦皆忘失,祠祭但称庙号而已。又因讨论御名,礼部申省言:‘未寻得《广韵》。’”

历史似乎又重复一次,由于《广韵》带有集成的性质,前此的《切韵》系韵书遂逐渐散佚不传,到了二十世纪,发现了若干敦煌韵书残卷,一九四七年发现王仁煦的《刊谬补缺切韵》全本,但一般学人皆难以获睹,所以千年来,《广韵》也被奉为韵学的经典著作。周祖谟先生说:“从音韵学方面来说,《广韵》既因承切韵而来,其声韵的类别所代表的就是中古音的系统。”(《广韵略说》)可以说,欲研究汉语中古音必须研究《广韵》。陈澧作《切韵考》,高本汉着《中国音韵学研究》,依据的都是《广韵》。以《广韵》音系为参照系,可以上推古音,下连今音。调查和描写现代汉语方言,也离不开《广韵》音系。《广韵》的注文引用了大量的古代典籍,对文字学、训诂学、辑佚学、文化学都有宝贵的文献价值。

据朴现圭、朴贞玉《广韵版本考》和《中国古籍善本书目》等,《广韵》自纂成至今,刻本钞本达百种左右。如果按照注文的详略来划分,可以分成详本和略本两大类。如果按照刊刻的源流来看,详本又可以分为两大类,一类是福建私刻的“钜宋本”,上海古籍出版社曾于一九八三年影印宋孝宗乾道五年(1169)福建路建宁府黄三八郎书铺刊本,名为《钜宋广韵》。原藏本缺去声一卷(按,日本藏本为全帙),取南宋巾箱本补足。另一大类是临安国子监刊刻的“大宋本”(因为书名是《大宋重修广韵》),此类版本目前存有高宗本、宁宗本和巾箱本,另外尚有二十世纪发现的俄藏北宋末年本残卷。迨至清代,校刻《广韵》者甚众,这些刻本中比较通行的可分为三系。一系是康熙年间张士俊校刻的泽存堂本,张氏取宋本,自加校改,是者固多,非者亦复不少,所以褒贬不一。周祖谟先生《广韵校勘记》作为中央研究院历史语言研究所专刊之十六,上海商务印书馆于一九三八年影印出版,《广韵校本》原作为史语所专刊之十九,一九五一年作为中国科学院语言研究所专刊之三由上海商务印书馆出版。一九六年北京中华书局出合刊本。余乃永先生有《校正互注宋本广韵》(台北连贯出版社,一九七五。其二年第四版,改名为《新校互注宋本广韵》,上海辞书出版社)。周、余二先生的书都是以泽存堂本为底本,一九八二年北京市中国书店曾以一九三四年来薰阁印本为底本重加影印。因此泽存堂本在目前的学术界使用者最多,影响也最大。另一系是光绪年间黎庶昌刻《古逸丛书》本,黎庶昌取杨守敬在日本访得的宋宁宗年间本,参照泽存堂本,作了校勘,收入《古逸丛书》。一九三六年上海中华书局又将此本收入《四部备要》,一九九八年中华书局编辑《小学名著六种》,又将《四部备要》本收入。张刻本和黎刻本都是以宋本为底本,经过校改而成,尽管和宋本相较,互有优劣,但也因此失去了宋本的本来面目,至为可惜。第三系是南宋巾箱本,民国初年商务印书馆曾影印出版,不像泽存堂本和《古逸丛书》本经过校改,因而能保存宋本的原貌,这是可贵之处。但是巾箱本缺页甚多,商务印书馆配以泽存堂本,使真正的宋本打了些许折扣,也未免让人有些遗憾。

据屈万里、昌彼得先生《图书版本学要略》考证,巾箱本是南宋孝宗间婺州(今浙江金华)浙刊本。原书四周双栏,版框高十三点四厘米,宽十点七厘米,版心为白口,单黑鱼尾,题款格式为“韵几/页几/刻工人名”。每半叶十行,注文为小字,双行排列,行小约二十四字。新韵目接上文直排而不改行。宋帝讳避至“慎”(孝宗讳)字止,光宗以下“惇”、“扩”等皆不缺笔。(据《广韵版本考》)巾箱本原为明毛晋汲古阁旧藏,押“宋本”印,后来辗转于张元济涉园、蒋祖诒密韵楼,现藏于中国台湾中央图书馆。原书五卷五册,缺页依本次影印本页码,缕述如下:

卷首:一上至三下(《广韵》牒、序)

上平:六上、一九上、三一下至三四下

下平:三六下、三七上、六四上至六六下

上声:八六上、九七上

去声:九七下

入声:一五四上至一五九上

卷末:一五九下至一六下(附录《切韵法·文字常识》共六种,按,《广韵版本考》谓之“六则”)

巾箱本于民国八年(1919)由上海商务印书馆影印,收入张元济先生主编的《四部丛刊初编》,民国十八年(1929)出第二版。黄侃先生手批本《广韵》用的就是这个版本。民国二十五年(1936)将版式拼缩为一册,是为第三版,题记曰:“上海商务印书馆缩印海盐张氏涉园藏宋巾箱本”。在中国台湾省,此缩印本曾多次影印。缩印本为节省版面,删去版心,每面含原本两叶,四周双栏改为四周粗黑单栏,缺页以泽存堂本补配,并补卷首六叶,即自“大宋重修广韵一部”至“论曰”等序文。商务印书馆万有文库亦曾影印过巾箱本。上世纪下半期巾箱本在中国大陆地区总是作为《四部丛刊》之一印行的,没有出过单行本,大多数学者手中没有这个本子,因此巾箱本也鲜为学界所重视。

目前广大学者使用的《广韵》其实都是经过校改或补配的宋本,并非原本。即使如上海影印的《钜宋广韵》,第四卷缺,只得配以巾箱本,但是该卷首页巾箱本也缺,于是不得不用泽存堂本配齐。这次江苏教育出版社影印《广韵》,选择巾箱本为底本,其目的:一方面提供给学术界一个异于以往的版本;一方面还原一个比较真实的宋本。《四部丛刊》所收巾箱本,缺页配以泽存堂本,但由于泽存堂本经清人校改,实际上已经不能算作完全意义上的宋本了。这次影印,把补配缺页的泽存堂本抽换成南宋高宗绍兴浙刊本和孝宗乾道钜宋本,如此就可当“宋本”之名而无愧了。南宋高宗本过去被认为是北宋本,后经研究,非是。该本全帙现藏日本内阁文库。中国国家图书馆藏本缺上声和入声卷,此本原为文征明所藏,后经毛晋父子、季振宜父子、陆费墀、张岱等,最终为傅增湘购得,于民国三十六年(1947)捐赠北京图书馆,此藏本被收入日本一九九四年影印的《临南寺学术研究资料集成》第三辑。这样处理过的巾箱本实际上成为一个地地道道的南宋高宗、孝宗两朝的刻本,比目前市面上所能见到的《广韵》刻本更近于宋本原貌。

当然,即便如此,巾箱本也并非完美无缺,因为任何一个善本都存在一些不可避免的刊刻错误。如上平声韵目“齐”字反切“徂奚切”误作“但奚切”,冬韵“户冬切”小韵首字“”右边误从“官”,钟韵“重”字反切“直容切”误作“宜容切”,之韵“之”字反切“止而切”误作“上而切”,支韵“疵”误作“疪”。还有一些字形相近的误刻,如反切上字“士”常刻作“土”,甚至漏刻,如七五页下七行“丶”字竟留白不见。这些都是我们在使用这个版本时必须注意到的。巾箱本和其他版本比较起来,还是有其长处的。限于篇幅,笔者将上平、下平两卷内小韵首字下所载字数和泽存堂本有出入的列举对勘,也顺带检查一下其他几个版本的情况:

(表略)

上表共举出十五处平声小韵的统计数字,巾箱本错二处,高宗本错八处,钜宋本错二处,元泰定本错一处,而泽存堂本竟错达十三处(“携”小韵泽存堂本和楝亭五种本收录二十四字,比其他版本多出“巂鸟”字,此字待考),凡是高宗本错的,泽存堂本也跟着错。从这些统计数字,我们也可看出巾箱本的可靠之处并不逊于比它刊刻早的高宗本。周祖谟先生曾于《跋张氏泽存堂本〈广韵〉》一文中指出:“故宋刻之中,当以巾箱本为最善”,信哉斯言。当然,在其他处,诸本各有千秋,需要具体分析。

《四部丛刊》缩印本为长三十二开本,这次影印放大成国际十六开本,在书眉上增加韵目,在正文前添上广韵韵目表,便于学者翻检。张元济先生补巾箱本的缺页,是把泽存堂本的内容按巾箱本的版面剪切拼拉,因此补页的版面疏密不一。这次重补没有这样做,而是让不足的版面空缺,这并不是为了省事,而是要让读者一眼能看出哪些页是配补的,我们觉得这样做似乎更忠实于原貌。